ウェルビーイングとは?教育で求められることを事例で紹介

ウェルビーイングとは

幸福・健康・満足という言葉や、うれしい・楽しい・心地よいなどの感情に共通するのは、精神面と身体面の両方が前向きで良好な状態にあることです。

英語の「being(ビーイング)」は人間そのものを意味するほか、「存在」や「状態」も表します。そこに良好な状態を表す「well(ウェル)」を加えて生み出された言葉が「well-being(ウェルビーイング)」です。ウェルビーイングとは、人間にとって最も望ましい満ち足りた状態だといえるでしょう。

ウェルビーイングは1948年の世界保健機関(WHO)設立時からの概念で、世界保健機関憲章では「個人や社会のよい状態。健康と同じように日常生活の一要素であり、社会的、経済的、環境的な状況によって決定されるもの(訳文)」として紹介されています。

ウェルビーイングは、国や地域、性別、年齢にかかわらず、すべての人々が平等に保障されるべき権利です。特にこれからの未来を創造するこども達(「こどもが主役」のキッザニアで職業・社会体験をする3歳~15歳のゲストを「こども」と表記します)にとってのウェルビーイングとは、『身体的・精神的・社会的に良い状態にあるという包括的な幸福として、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義など将来にわたる持続的な幸福を含むもの』 (こども家庭庁 2023 p.47[1])とも考えられます。

ウェルビーイングはさまざまなとらえ方ができるため、判断基準が少し難しいかもしれません。ウェルビーイングのとらえ方としては、大きく分けて主観的に把握する方法、客観的な指標で把握する方法の2つがあります。

●主観的ウェルビーイング

一人ひとりが自分自身の感情や感覚でとらえるものであり、現状への満足感や暮らしやすさなど、よい状態かどうかの評価は個人ごとに異なります。

●客観的ウェルビーイング

平均寿命・生涯賃金・GDP(国内総生産)など、統計データとして比較できるものです。数値で基準を設けられるため、国別の幸福度ランキングなどにも利用されます。

たとえば、客観的ウェルビーイングをとらえたもののひとつに、「World Happiness Report(世界幸福度報告)」(国連の持続可能な開発ソリューションネットワーク)があります。2024年度版のレポートでもこども達のウェルビーイングについて世界的な傾向や課題が分析・公開されています。「World Happiness Report[2]」によると、こどもの幸福感には家族や学校の友達、先生との人間関係が大きく影響しており、教育との関連性も見られています。また10~15歳のこども達の幸福感を世界各国で比較すると、中央および東ヨーロッパが最も高く、日本を含む東アジア、北米が最も低くなっています。こどもの頃の幸福感は将来の生活満足度に関係しているため、日本のこども達の幸福感が低いという現状は望ましくない状況ではないでしょうか。

世界各国で社会が成熟するにつれ、本当の幸福とは何なのかという疑問を抱く人々が増えてきました。これまでの豊かさは、主に経済面からGDP(国内総生産)などを目安に評価されてきましたが、経済的な豊かさでは満足できない人が多くなり、実感できる豊かさの目標として、近年ウェルビーイングが注目されるようになりました。新しい豊かさとして、ウェルビーイングを基準としたGDW(国内総充実)という新しい指標により評価する仕組みも考えられています。SDGsとあわせて、今後広く世界で認知されるかもしれません。

ウェルビーイング教育がなぜ注目されているのか

教育分野でも、経済協力開発機構(OECD)が開発した、2030年に求められる教育の未来像である「ラーニング・コンパス(学びの羅針盤)[3]」では、ウェルビーイングがこども達の重要な目標に掲げられています。

未来を担うこども達に必要な学習の枠組みであるラーニング・コンパスでは、具体的に、こども達が決まりきった指導に従うのではなく、未知の環境で自主的に行動し、責任を持って進むべき方向を見出すことの重要性が明示されています。

ところで、ラーニング・コンパスの中には、こども達がウェルビーイングを目標に学習するための「AARサイクル」という学習プロセスが提案されています。これは「見通し~行動~振り返り」という一連のサイクルです。

キッザニアのキャリア教育実践プログラムも、「準備~体験~振り返り」というサイクルをもとに実施されます。

OECDとキッザニアが、ほぼ同じ流れでウェルビーイングを目指すことは、もちろん偶然の一致ではありません。

さて、ここではウェルビーイング教育が注目される背景を解説しましたが、具体的にはどのように実践すればよいのでしょうか。その一例として、次に学校でのウェルビーイング教育について紹介しましょう。

学校ではどのような取り組みがされているか

教育に関する国の計画である『教育振興基本計画』の第4期が2023年度にスタートしました。第4期の『教育振興基本計画』では基本方針のひとつに「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」が盛り込まれていることもあり、最近では教育機関も、積極的にウェルビーイングに注目しています。文部科学省の実践事例レポート[4][5]には、ウェルビーイングの一例が紹介されています。その一部を見てみましょう。

埼玉県内のある小学校では、学校経営方針にウェルビーイングが盛り込まれており、先生とこども達が一体になってさまざまな取り組みを進めています。

基本方針は「先生方もこども達も、みんなウェルビーイングな状態になる」ことです。この方針に従って、こども達は自ら学び、自分の意思で自由に行動することを目指し、その活動を先生がサポートしています。

実際の取り組みでは、こども達の主体性を高める授業を実施するほか、自然との触れ合い活動や外遊びの奨励、児童主体活動(感謝週間、あいさつ運動)などでウェルビーイング教育を実践中です。また、校内にキャラクターを用いたウェルビーイング解説や、あたたかい言葉(嬉しかったことや楽しかったこと)を掲示しています。

同校の校長先生は、「これらを通じて、こどもたちの本質的な主体性・自己有用感が引き出されたと感じます。また、こどもたち自身が自然からのエネルギーを感じることで、生命への関心を促す教育活動につながりました」と述べて全体の活動を高く評価しています。

教育現場でのこのような取り組みは、働くことを通してこどもの主体性や多様性を育む、キッザニアの活動とも共通するものです。こども達が持続可能な未来を切り拓くため、今後ますますウェルビーイングを意識することが重要になるでしょう。

キッザニアとウェルビーイング教育

先に述べたように、OECDのラーニング・コンパスで示された学習プロセスと、キッザニアでのキャリア教育実践プログラムには共通性が見られました。

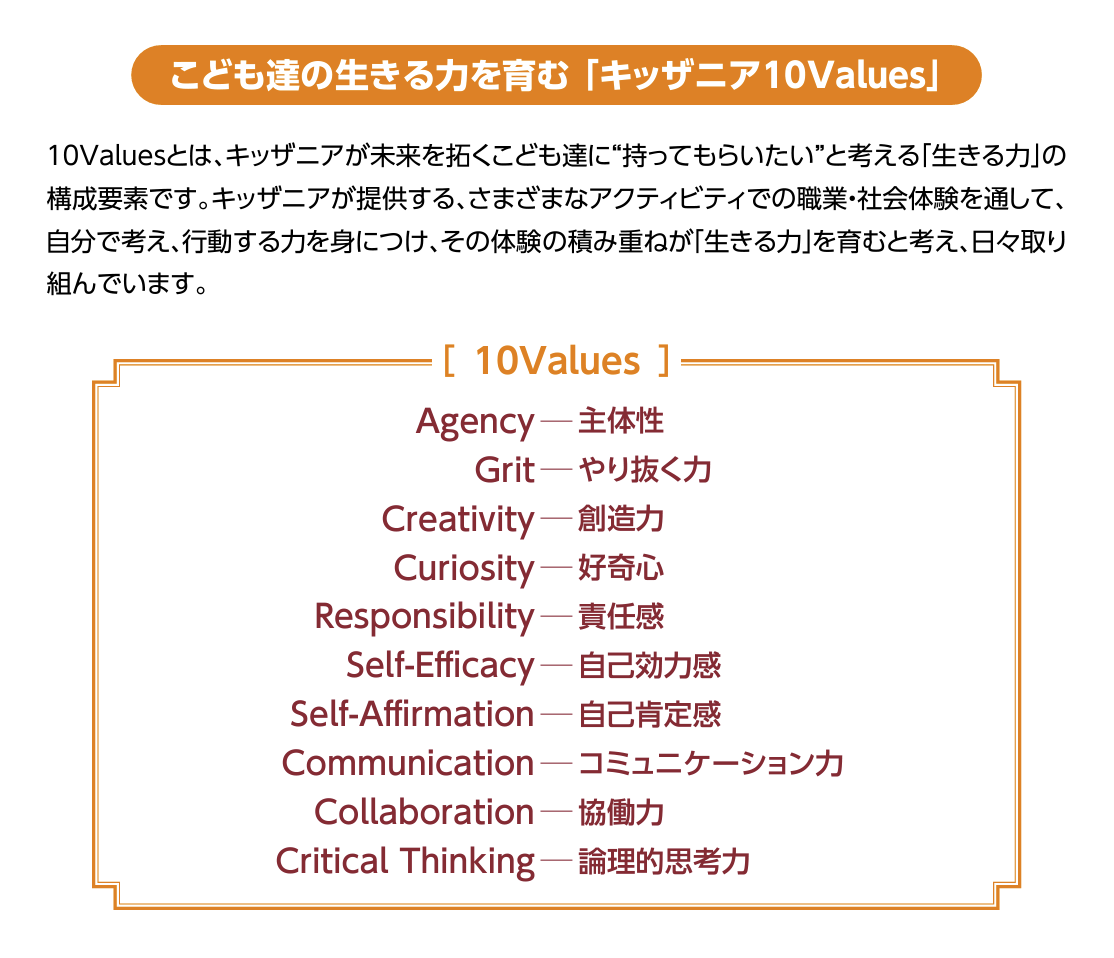

さらにウェルビーイング教育についても、その構成概念とキッザニアが掲げる「10Values」に親和性を見ることができます。[6][7]例えば10Valuesの筆頭にあげられている「Agency」はOECDのラーニング・コンパスにおいても主要な概念となっているなど、重なる部分が数多くあります。キッザニアではさまざまな体験を通じて、こども達に10Valuesを身につけてもらうための取り組みを進めています。

キッザニア施設内での取り組み事例

キッザニアはこどもが主役の街であり、「Get Ready for a Better World」の理念のもとで、こども達が働くことを通じて持続可能な未来を考えるためのお手伝いをしています。

施設内にはさまざまなパビリオンがあり、自分で体験する仕事やサービスを選ぶことができます。

ウェルビーイングについて考えるとき、キッザニア10Valuesの中では特に「自己効力感」と「自己肯定感」が大切だと考えられます。そして、この2つを実感できるように、キッザニアのアクティビティは以下のような特徴を備えています。

●こども達だけでの体験

キッザニアを訪れたこども達は、保護者から離れて自分だけで体験の場に向かいます。最初は不安かもしれませんが、楽しみながら仕事を体験するうちに、徐々に自立心が養われます。このときに、こども達自身が楽しいと感じることも仕事への興味をひくという点で重要です。

自分にできる仕事があるという発見と、さまざまなアクティビティの体験やスーパーバイザーの声がけから、チャレンジが重要だという認識につながり、働くことを通じて自己肯定感を高めるきっかけとなると考えられます。

●多様性とコミュニケーション

キッザニアでは、さまざまな価値観を持つこども達がお互いに認め合い、協力しながら働くことが求められます。実際に社会で働く環境と同じであり、学校での人間関係とは異なるという発見もあるでしょう。

アクティビティの体験では、待機時に、他の体験者やスーパーバイザーとの間で会話や関わり合いがあり、アクティビティ体験外のやり取りの中にも、こどものコミュニケーションが促進される可能性があります。

●自分らしさの発見

相手に自分を認めてもらうためには、相手の個性も認める必要があります。お互いを認め合いつつ一緒に働き、仕事を達成していくなかで、こども達一人ひとりが自分という存在を再認識する機会が得られるかもしれません。

自分が好きなことをベースに、自立的にアクティビティを選択して、実際にやってみることがキッザニアでの基本的なルールです。活動では学びと楽しみを両立することを大切にしています。

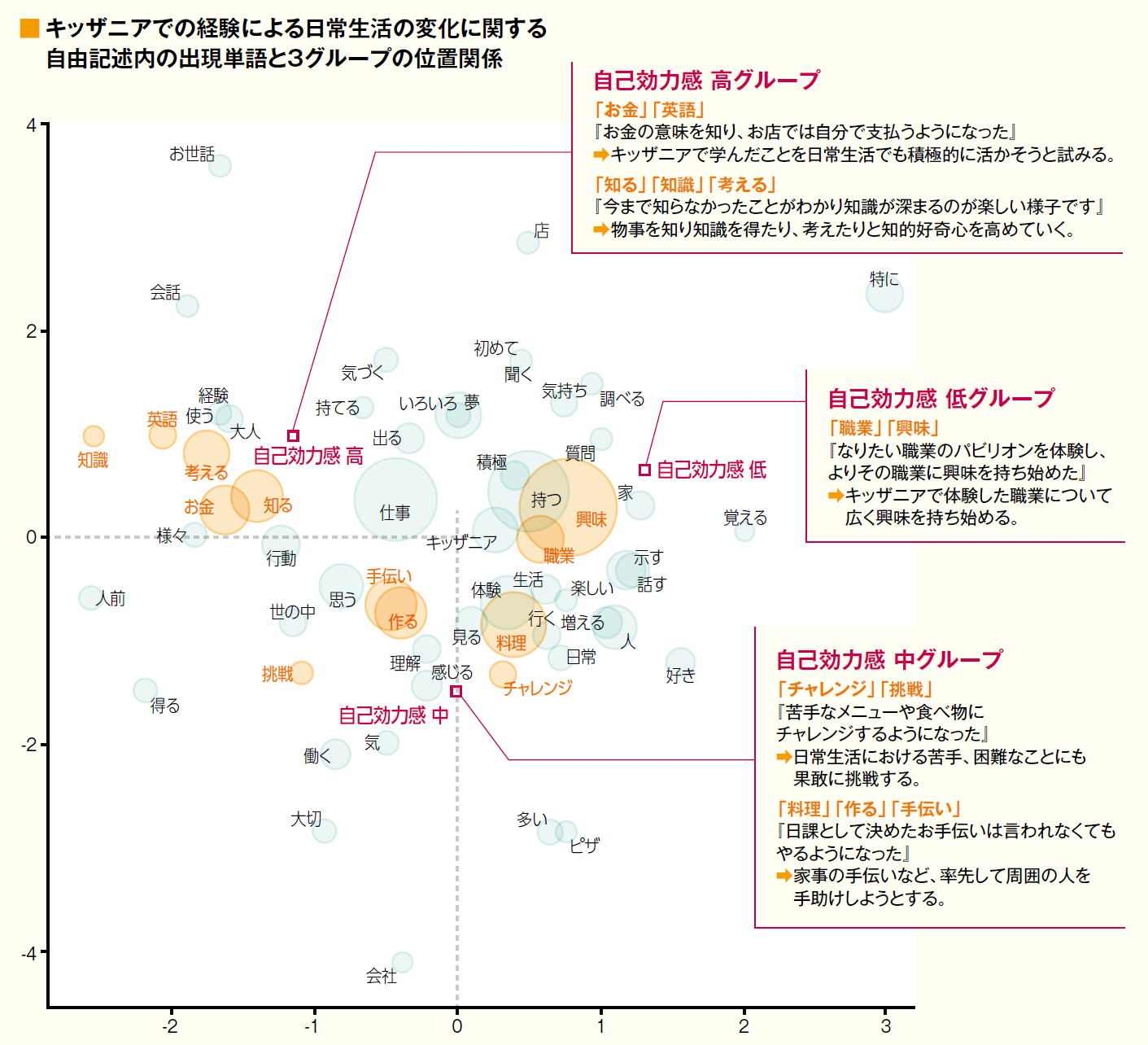

キッザニア来場経験者にキッザニアでの経験による日常生活の変化を訪ねたアンケート調査を分析した結果によると、キッザニアで成功体験を得たこども達は、日常生活の中でも自己効力感と自己肯定感を持って、主体的に行動できることが分かっています。自己効力感が高・中のグループほど、苦手なことへのチャレンジや身近な人の手助けといった活動が増えていくことが読み取れます。キッザニア体験が、こども達をウェルビーイングに一歩近づけるのです。

キッザニアでウェルビーイング教育に取り組もう

ウェルビーイングは新しい豊かさの目標としても、世界のさまざまな国や地域に広がっています。それと同時にこども達の未来にとっても、重要な目標になるでしょう。

日々多くのこども達がキッザニアで職業・社会体験をしていますが、体験はただ楽しいというだけではありません。

いままで知らなかったことへの挑戦や、知らない相手とコミュニケーションをとることも求められます。

また、ある体験が終わったら、それが成功体験になるとは限りません。成功の基準は、こども達一人ひとりで違うからです。キッザニアでは、さまざまな活動でこども達が手に入れた「挑戦の結果」や「気づき」などのすべてを貴重な体験と考えています。それはウェルビーイング教育にもつながるはずです。

学びと楽しみの両立を大事にしているキッザニアではありますが、こども達の目線に立てば、ただ楽しいというだけではないかもしれません。いままで知らなかったことへの挑戦や、知らない相手とコミュニケーションをとることも求められるからです。成功の基準もこども達一人ひとりで違う以上、うまくいかなかったという思いをするこどももいるかもしれません。

しかしキッザニアでは、こうしたさまざまな活動でこども達が手に入れた「挑戦の結果」や「気づき」などもすべて貴重な体験と考えています。

これらの体験は、こども達のウェルビーイングに深く関わっています。

キッザニア白書2021[8]の調査結果によると、キッザニアの活動によって、こども達が自己肯定感を高め、非認知能力や学びは、日常生活へと越境していくことがわかってきます。キッザニアの活動は単なる遊びや娯楽にとどまらず、こども達の心の成長と発達を支える重要な役割を果たしているのです。それはウェルビーイングにもつながるはずです。

キッザニアのテーマの1つは、働くことを通して持続可能な未来を考えることです。これからもキッザニアは、それぞれのこども達の挑戦や成功を支える場であり続け、そこで成長するこども達といっしょに、次世代の社会づくりに貢献したいと願っています。

キッザニアの取り組みと施設内での活動について、詳しくは以下の資料をご覧ください。

資料ダウンロード

【監修者紹介】立石 慎治 先生

(筑波大学 図書館情報メディア系 助教)

立石先生の詳しいご紹介はこちらです。