キッザニア経験とキャリア教育の認識

職業体験を意味あるものにするには

そこで、キッザニアで職業体験をしたことがある人とない人のキャリア教育への認識に関する調査を行った結果や、こども達がキャリアに関連した体験を自分ごと化する方法など、研究をご監修くださった立石 慎治先生にお伺いしました。

大人になってからも息づくキッザニアでの経験、

そして未来へ

【監修者紹介】立石 慎治 先生

(筑波大学 図書館情報メディア系 助教)

広島大学大学院教育学研究科修了。博士(教育学)。東北大学高等教育研究開発センター助教、国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター研究員、同高等教育研究部主任研究官を経て、2020年4月より筑波大学教学マネジメント室助教。2024年4月より現職。専門はキャリア教育論、高等教育論。

体験するとまなびの興味も広がる?

キッザニア白書2023では、大人になったキッザニア卒業生1,000人にアンケート調査を実施し、小・中学生時代のキャリアに関連する記憶について伺いました。その中で、キャリアを考える授業があったか・なかったか、それが楽しかったかどうか、という結果がとても興味深かったので、詳しく解説していただけますでしょうか?

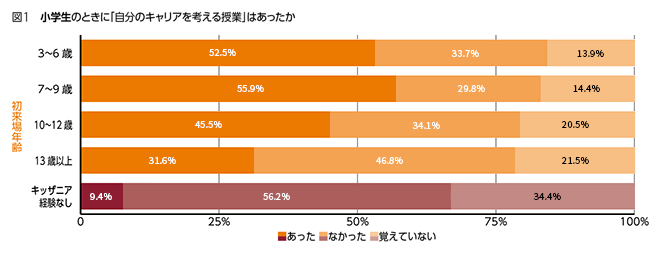

注目したいのが、「小学生のときに『自分のキャリアを考える授業』はあったか」(図1)という問いに対する結果です。3〜6歳の就学前の段階や7~9歳の小学校低学年の段階でキッザニア経験があると、「あった」と答える割合が多いです。また、「覚えていない」が少ないことも興味深いです。キッザニア体験があるほうが、小学校での『自分のキャリアを考える』機会を認識していること、思い出せることが結果から示唆されています。小学校での学習経験を覚えているのは、キッザニアの街の中で自分の興味に気づいたりすることで、自分を知る基盤になったのかもしれません。

キッザニア経験のない人のキャリア教育に関する認識

一方で、キッザニア経験のない人はキャリアに関する授業について、「なかった」と答えている割合が多いことにも注目したいところです。先生方が学校の教育活動のなかにキャリアを考える機会を設けようと御尽力されているのは承知していますが、なかなかこども達に実感されづらいということなのかもしれません。

学校を卒業して以降は、自分でその職業や役割が自分にとってどんな意味があるのかを考え、選択しなければなりません。キッザニア体験を通じて、キャリアに関わる役割や経験が自分にとってどのような意味があるのかを理解し、興味の対象を自分で選ぶことが、小学校の学習にも関連するのだとしたら、すごく意義深い結果だと思います。

“体験”だけじゃない|職業体験を自分ごととして捉えてもらうには

キッザニアでは、学校と連動した事前・事後学習をサポートする「キャリア教育実践プログラム」を提供し、多くの学校団体にご参加いただいております。キャリア教育があったかなかったかという認知にも関係してくるかと思いますが、体験するだけではなく、事前・事後授業を実施することで、こども達が体験を自分ごととして考えられるようになるのではと感じています。こちらについて、ご意見をお聞かせください。

日常と違う体験をすることはそもそもインパクトがあるので、キッザニアでの職業体験はこども達にとって楽しいことでしょう。しかし、ただ体験をさせただけだと、「楽しかった」イベントで終わる恐れもあります。体験するなかでの気づきを学習につなげて自分のものとできるかは、こども次第になってしまいます。

せっかくの職業体験を意味あるものにするには、やはり事前の学習として体験の準備をしたり、事後の学習として体験の振り返りをしたりする機会を設け、計画的にこども達に働きかけることが必要だと思います。もちろん結果として、ある体験をこども達が自分にとって意味のないことだったと結論づけることもあるかもしれません。しかし、自分ごととして考えた結果ですから、決して無駄ではありません。自分にとっての意味を考えるように促す「しかけ」はどの瞬間でも必要なのだと思います。

小学生の事前学習では、「働く」という言葉への想起があまりなかったりネガティブだったりする傾向がありますが、その一方で、事後学習では想起する単語数が倍以上に増えたり、ネガティブな言葉がポジティブな言葉に変化したりすることが確認されています(キッザニア白書2014)。例えば中学校のケースでは、職場体験の事前学習としてキッザニアで体験をすることで、こども達に心構えができるというようなお話も伺っております。体験だけではなく、事前や事後の時間があり、体験を咀嚼することで、こども自身が体験を自分のものとすることが大切ですね。

キッザニアでさまざまな職業を体験するメリットとは?

キッザニアでは30分で1つの社会・職業を体験するため、さまざまな種類の体験ができます。さまざまな職業を体験することや、職業をこどもが自ら選択することの重要性についてお聞きしました。

キッザニアでは約100種類の社会・職業体験がありますが、1つの体験は約30分。素早く転職できますので(笑)、とにかく挑戦をして、自分の「好き」や「興味」「関心」を見つける場にしてほしいと願っています。このようにさまざまな体験ができることには意味があると考えてよいでしょうか。

大人はこども達に仕事に興味を持ってほしいと思いがちですが、そもそもこども達は自分の日常生活のなかにある仕事以外は知りようがありません。知らないものに興味を持つというのは大人でもむずかしいことだと思います。

昔であれば、今よりも職住近接の御家庭も多かったでしょうから、大人の働きぶりを間近で見る機会もありました。今はそのような機会も減り、こどもの世界の中で認識できる仕事が限られている恐れがあります。そのような状況への変化が進んできているとしたら、キッザニアでさまざまな仕事の体験ができるのは、良い機会だと思います。

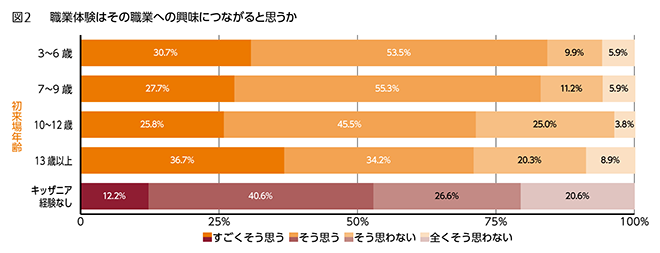

キッザニアでは仕事のエッセンスをこども達が体験できるようにデザインされていると伺っていますが、「職業体験はその職業への興味につながると思うか」(図2)という問いに対し、キッザニア体験をしたことがある人のほうが「興味につながる」と感じる傾向がみえたのは納得の結果です。

キッザニア体験がキャリアの土台作りに

好きなものを選んで体験すれば、興味も広がる可能性がありますね。

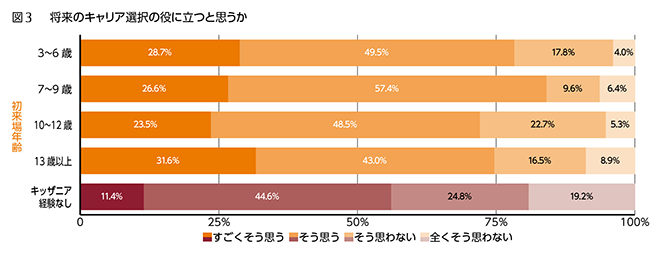

職業体験が、将来のキャリア選択に役立つかということについても調査結果がでていますが、この回答の傾向について、ご解説をお願いします。

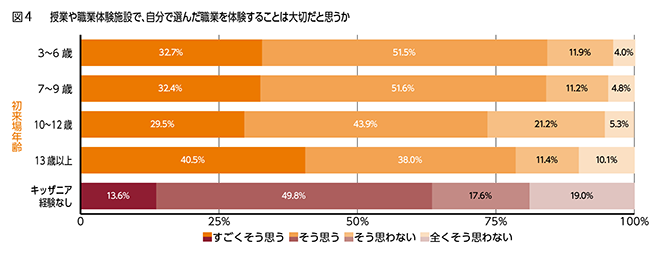

「職業体験は将来のキャリア選択の役に立つと思うか」(図3)や「授業や職業体験施設で、自分で選んだ職業を体験することは大切だと思うか」(図4)という問いに対しても、キッザニア体験をしたことがある人の方が、肯定的な回答でした。こどもの頃に自分で選ぶ経験が基盤になるのではないかと思います。成長すれば、職業のみならずライフスタイルも自分で選択するわけですから、キッザニアで、自分で物事を決める点、そしてそれが合うのか合わないのかについて評価を繰り返す点あたりが、これらの意義を感じることにつながっているのではないかと思いました。自分で選ぶことがキャリア選択の“予行演習”として活きていればうれしいですね。

自分で選んで体験して、評価するという一連の流れを、キッザニアにいる間に繰り返すことができますね。その繰り返しの中で、自分なりの評価基準ができてくるのかなと思いました。

「自分なりの評価基準」で一番わかりやすいもののひとつは、同じパビリオンにもう一度行くという行動かなと思います。パビリオンを出す側も真剣勝負ですね。

こども達自身で、「何度も体験したい!」と思うようなパビリオンを探してもらえたら嬉しいです。

職業キャリア自律性が今大切な理由

キッザニア白書2023のテーマは、「こども時代の経験は、大人になってからも役立つのか?」ということで、職業自律性尺度についてのアンケートを実施しています。世間の一般的な大人向けセミナーでもキャリアの自律性に注目が集まっていますが、なぜ今なのでしょうか?

まず、誤解を恐れず平たく申し上げると、自己のキャリアを自らの意志と責任で決める姿勢のうち特に職業に関するものを”職業キャリア自律性”といいます。自律性はたしかに最近よく耳にするワードですね。行き先の見えない社会で不安だから、ということが自律性に注目する理由としてよく目にします。以前は学校を卒業し、定年まで同じ組織で勤務するというシナリオが自明のように思われていましたが、すべての組織が長く存在するわけではないですから、組織が示すキャリアパスとの整合性がとれなくなり、こうしたシナリオを皆が信じられなくなってきたということもあるのかもしれません。

キャリア教育でこどもの自律性を育む上で大人が気を付けること

企業の側も変化をして、働く側も自律していかなくてはいけない、というストーリーに変化してきたのかもしれませんね。社会が多様化し複雑化する中で、キッザニアは、「体験をすること、そして自分で選ぶこと」がさらに大事になるというメッセージを、こども達に届けていきたいと考えています。その一つの手段として、キッザニア施設内にとどまらず、ご来場予定でご要望のある中学校には出前授業を実施し、キャリアについて考えることの大切さを伝えています。そういった場面で、私たちが気をつけると良いことなどはありますか?

大人として気をつけたいのは、こどものなかから出てきた興味の芽を尊重してあげることだと思います。大人の目には先回りして抜いてしまったほうがいいように見えるものでも、いったんは尊重することが重要ではないでしょうか.キッザニアはパートナー企業と何年もかけてその企業のことがわかるように“角度”をつけてパビリオンを創り上げていると伺いました。こども達がパビリオンでアクティビティを体験すると、いろいろな角度から刺激が得られるはずです。これまでも意識されているとは思いますが、パビリオンでの経験が充実するよう、出前授業等ではさまざまな興味の芽を出すサポートに徹するとよいかと思います。

ここまで、キッザニア白書2023を元に、キッザニアとキャリア教育について、お話を伺いました。

最後に質問です。

最近、学校の先生からキッザニアを探究学習に利用できるかとお問い合わせをいただくのですが、キッザニアでの探究学習について、どのようにお考えでしょうか?

学校で学んだことは知らず知らずのうちにこども達のうちに蓄積しています。そこから出た問いを拾いあげ、拡げるような問いかけができれば、キッザニアも探究学習の場として成立するのではないでしょうか。

そのような問いかけをするには、スタッフの方たちの力量が問われます。今、パビリオン担当のスーパーバイザーの方たちがこども達の“楽しい”を伸ばすために工夫している声がけがあるのであれば、それをスキルとして共有していくのも手でしょう。こども達から出てきた問いをどう拾うか、キッザニアにソリューションがあれば、学校とも共有できるのではないでしょうか。

キッザニアの未来へ向けて、大切な宿題をいただいたように思います。こども達の素朴な疑問をうまく拾い上げ、こども達の好奇心を尊重するしかけをデザインとして組み込んでいけば、キッザニアでの探究学習も広がっていくのかもしれませんね。

まずは、キッザニアにかかわる全員がその道筋を探求して参りたいと思います。

本日は、ありがとうございました。

今回のコラムでもご紹介している「キッザニア白書2023」はこちらからご覧いただけます

資料ダウンロード

事前・事後学習資料付き!

学校団体向け資料は

以下よりダウンロードください