こども達の自己効力感を高めるには?キッザニア経験との関連性も解説

キッザニアでの体験がどのようにこども達の自己効力感に結びついているのか、調査結果をもとに、わかりやすく解説します。

キッザニア白書2023からわかる自己効力感

「キッザニア白書2023」では、キッザニアへの来場経験がある500名と来場経験がない500名、合計1,000名の20代有職者に実施したWebアンケート調査[4]の分析結果を紹介しています。

Webアンケート調査では、小・中学生当時の「キッザニアの印象」や「仕事への興味」といった項目に関する質問を設定しました。この質問に対する回答を、キッザニア経験者と未経験者で比較したところ、社会に出た後の意識に違いが見られました。

具体的な結果を簡単に紹介します。まず、キッザニア経験者に小・中学生当時のキッザニアの印象を聞いたところ、「リアルな仕事体験だった」という回答をはじめ、「働く楽しさを感じた」「仕事の内容に興味を持った」など、働くことへの興味に通じる回答が上位を占めました。また、「将来やりたい仕事が見つかった」という、未来へつながる回答も17%に達しています。

また、キッザニア経験者は、学校や日常生活において「自分の将来について考える機会」を意識することが多い傾向にありました。

小学校や中学校では「自分のキャリアについて考える授業」を実践しますが、その内容を憶えていると回答した割合は、キッザニア未経験者よりもキッザニア経験者のほうが多かったのです。

キッザニアでは、普段よく目にする仕事から、日常で目にする機会が少ない仕事まで、幅広い職業をリアルに体験できます。こども達は、さまざまな仕事を体験するうちに、キャリアについて深く考えるようになるのでしょう。

実際のアクティビティでは、体験で得た達成感やほかの参加者との交流などにより、自分の価値を再認識して「自己効力感」を高めることができます。では、そもそも「自己効力感」とは何でしょうか?

今回のコラムでは、「キッザニア白書2023」の調査・分析の監修者である筑波大学 立石慎治先生に、キッザニアと自己効力感との関連性について解説いただきます。こども達にとって自己効力感がいかに重要なものなのか、ぜひ一緒に考えてみましょう。

自己効力感とは

何か新しいことにチャレンジするとき、自分にできるかどうかを悩むことはよくあることではないでしょうか。あるいは、何事につけても失敗を疑わずに挑戦するという方もいるかもしれません。

こうした「自分がある行動をできるかどうかという期待」を自己認知したものを自己効力感(Self-Efficacy)といいます[1]。アルバート・バンデューラによる社会的認知理論に端を発する自己効力感は、現代日本にとってとても重要な概念です。というのも、日本の青少年世代に、こうした「自分ならできる」という感覚を持たせられていないかもしれないことが、各種の社会調査から垣間見えるためです。

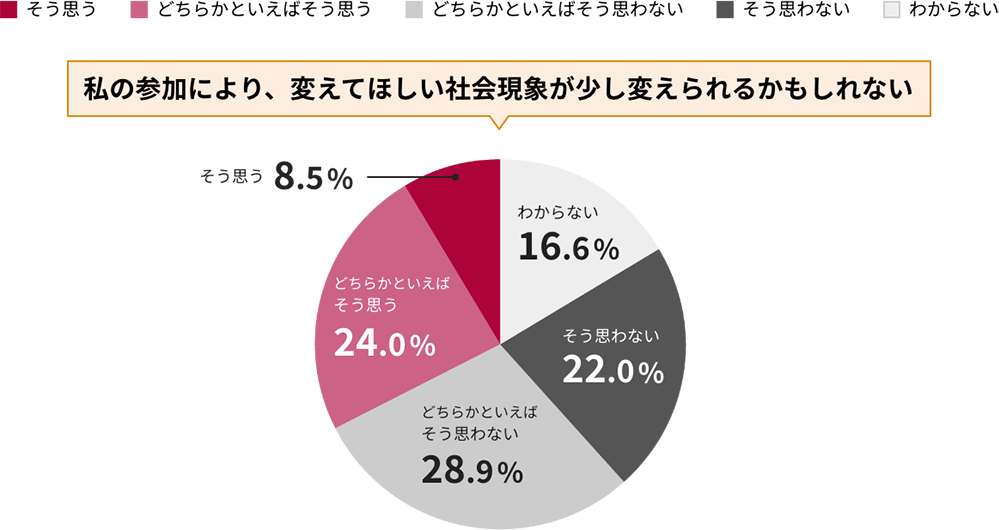

次のような意見について、あなたはどう思いますか?

図:「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査(平成30年度)」

内閣府(2019)「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査(平成30年度)」[2]よりKCJ GROUPが作成

図:「18歳意識調査(2019)」

日本財団(2019)『「18歳意識調査」第20回 –社会や国に対する意識調査- 詳細版【日本】』[3]よりKCJ GROUPが作成

たとえば、内閣府が実施した調査では、およそ半数が、自分が参画しようとしている社会の在り方を自分で変えられると思えていない結果が出ています[2]。ほかの調査の結果を見ても、「自分の国に解決したい社会課題がある」と46.4%もの若者が課題意識を持っている一方で、「自分で国や社会を変えられると思う」者は18.3%に留まっています[3]。これから社会で活躍する若年世代が、おそらく日々の生活や学習を通じて、解決すべき社会課題に気づいていることはとても心強いことです。しかしながら、社会に対して課題意識を持ちながらも、変えていけるという実感が持てないことは、見逃せない状況です。先に社会に参画した私たちが、それぞれの立場で、次世代に対してできることを考えること――これこそが我々が取り組むべき課題なのかもしれません。このとき、こども達が「できる」と自覚していること、すなわち自己効力感が考える手がかりになります。このように、自己効力感は現代日本において重視すべきことがらのひとつとなっています。

自己効力感を高めるためには

では、自己効力感を高めるためには何が重要になるのか?が次に気になるポイントですが、自己効力感の源は次の5つに求められます。遂行行動の達成、代理的経験、想像的経験、言語的説得、情動的喚起がそれです。具体的にはそれぞれ次のとおりです[1]。

遂行行動の達成:自分で実際に実行し、成功経験をもつこと

代理的経験:うまくやっている他者の行動を観察すること

想像的経験:自分や他者の成功経験を想像すること

言語的説得:自己強化や他者からの説得的な暗示・勧告を受けること

情動的喚起:緊張/弛緩など生理的反応の変化を経験すること

少し言葉遣いが硬いですが、自分でやってみてうまくいったことはできると思えたり、うまい人のやり方を参考にすることでうまくやれそうだと思えたり、きっとうまくいく!と強くイメージすることで本当にやれそうだと実感したりといった経験は多くの方にあるのではないでしょうか。自己効力感の考え方は、まさにこうした経験を理論化したものです。

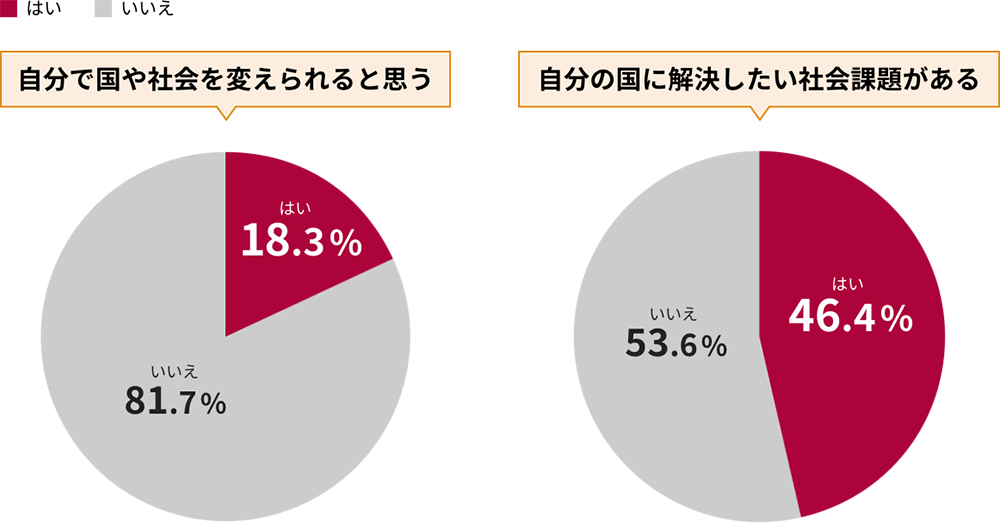

キッザニアと自己効力感

「キッザニアが未来を拓くこども達に“持ってもらいたい”と考える『生きる力』の構成要素」である『10Values』のひとつに自己効力感があります。「自分で実際に実行し、成功経験をもつこと」が自己効力感を育む源であるなら、パートナー企業との協力のもと、本格的な仕事・サービス体験を提供するキッザニアは、こども達の自己効力感に大きく影響を与えていると考えられそうです。

しかし、実際にキッザニア経験をすることが自己効力感の醸成に影響するのでしょうか。キッザニアを運営するKCJ GROUPのアカデミーラボが2022年に実施した「キッザニア卒業生へのアンケート調査」[4]には、自己効力感を捉える質問項目[5]が含まれています、具体的には、"大した努力をしなくても、私はたいていのことならできるような気がする”、”どんな状況に直面しても、私ならうまくそれに対処することができるような感じがする”、”私にとって、最終的にはできないことが多いと思う”、”私が頑張りさえすれば、どんな困難なことでもある程度のことはできるような気がする”、”熱心に取り組めば、私にできないことはないように思う”、”やりたいと思っても、私にはできないことばかりだと感じる”、”非常に困難な状況でも、私ならそこから抜け出すことができると思う”の計7問です。15歳までのキッザニア経験が、20代の頃の自己効力感に影響するのでしょうか。

下図は、キッザニア経験の有無別に、自己効力感に関わる質問項目への回答の割合を示しています。なお、質問項目の3つ目(私にとって、最終的にはできないことが多いと思う)と6つ目(やりたいと思っても、私にはできないことばかりだと感じる)は、否定的な選択肢を選んだほうが自己効力感が高いことに注意してください。回答結果を見るかぎり、どの質問についても、キッザニア経験がある者のほうが自己効力感が高いことがわかります[6]。

図:キッザニア卒業生へのアンケート調査(自己効力感に関わる質問項目)

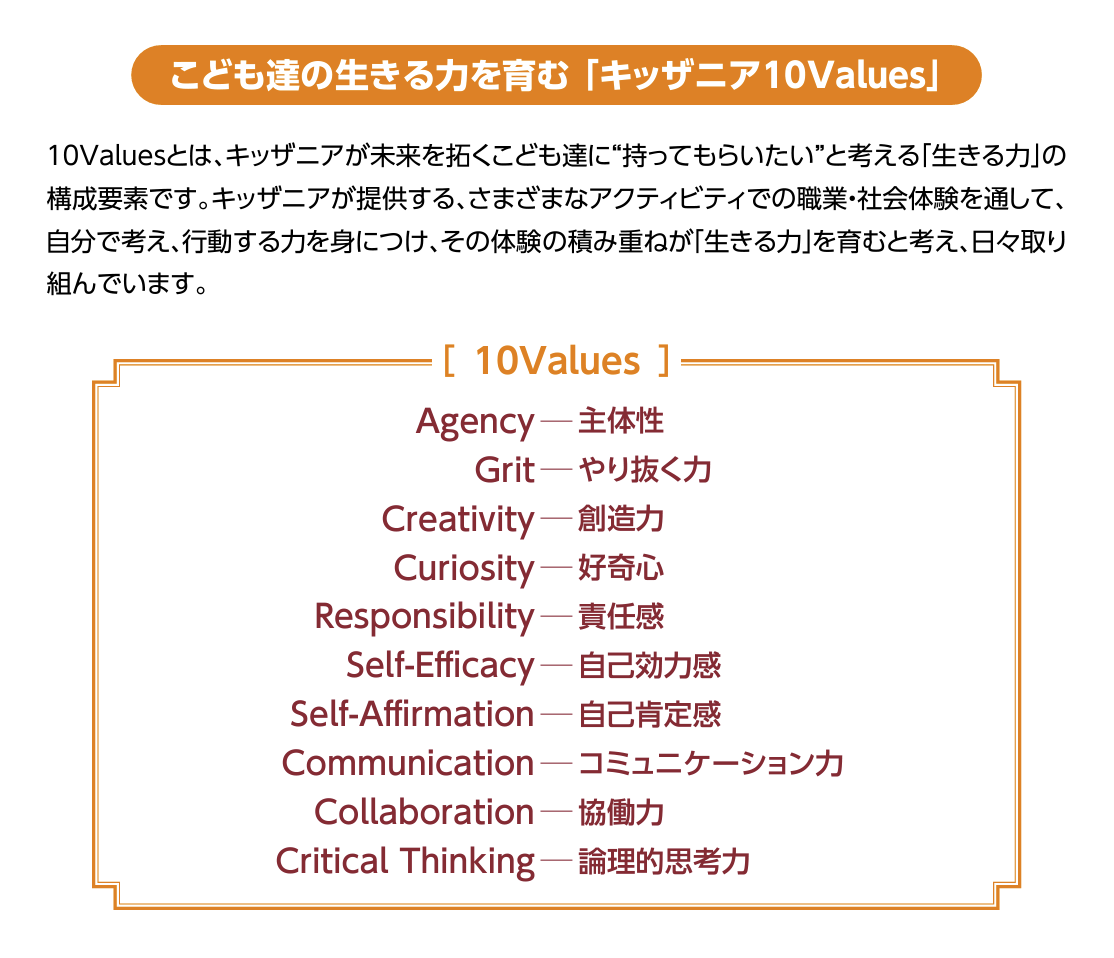

さらに、これらの項目の回答傾向の背後にある共通の因子を「自己効力感」と見なして[7]、キッザニア経験の有無別に示したのが以下の図です。こちらも一見して、キッザニア経験がある者のほうが「自己効力感」が高いことがわかります(自己効力感の平均値:キッザニア経験あり0.21、なし-0.21)[8]。

図:自己効力感得点の回答分布

キッザニアの各パビリオンでの体験には、まさに「自分でやってみて、できたという経験」であること(遂行行動の達成)、ほかのこどもが体験している様子を近くで見ることができること(代理的経験)、スーパーバイザーによる声かけ(言語的説得)といった、自己効力感を伸ばす源が埋め込まれています。これらが、自己効力感の伸長につながり、さらには、キッザニアを卒業して大人になった後の自己効力感の高さにもつながっていくのかもしれません。

キッザニア体験でこども達の自己効力感を育む

冒頭に示されたデータ[3]によると、現代日本の若者たちは、社会的な課題があることを十分認識していても、自分達が社会を変えられると考えている人は少数派のようです。この点と自己効力感には大きな関連性があると考えられます。つまり、若年世代が社会を変えていけるという手ごたえを持てるようにするためにも、自己効力感を高める必要があるということです。

自己効力感を高めるためには、こどものうちから成功経験を重ねて、自分ならうまくできるという感覚を養うことが重要です。キッザニアでこども達が体験するアクティビティには、自己効力感を育むための豊富な源が詰まっています。

「こどもが主役の街」キッザニアでは、さまざまな種類のアクティビティ(仕事やサービスの体験)が提供されています。これらの体験では、こども達が自分の力で問題を解決し、ミッションを達成する場面が多くあります。仕事ごっことは異なり、まるでOJT(職場内訓練)のように、実践的な経験が積めるのです。

初めは知らない仕事にとまどい、自分にはできないのではないかと感じることもあるでしょう。しかし、体験を重ねるうちに、こども達は少しずつ自分の力を信じるようになります。どんなに難しそうに見えても、周りのスーパーバイザーや仲間たちがサポートしてくれるので、安心して挑戦し続けることができるのです。

その結果、成功や失敗に関わらず、さまざまな経験を通じて「自分でできるかもしれない」という感覚が育まれます。このような体験が、こども達の自己効力感を育む大切な要素となり、キッザニアが果たす重要な役割の一部となっています。こども達が自信を持って次のアクティビティに挑戦する姿が見られるのは、その成果の証です。

ウェルビーイング教育に関するコラムで、「キッザニアのテーマの1つは、働くことを通して持続可能な未来を考えること」だとお伝えしました。そのような未来を創るためには、こども達一人ひとりが「自分が参加することで社会は変わっていく」という実感を持つことが、大事なポイントのひとつになるでしょう。

これからもキッザニアは、それぞれのこども達の自己効力感を育む場であり続け、こども達とともに次世代の社会づくりに貢献したいと願っています。

キッザニアの取り組みと施設内での活動について、詳しくは以下の資料をご覧ください。

資料ダウンロード

- 日本社会心理学会編(2009)「自己効力感」『社会心理学辞典』、 164-165.

- 内閣府(2019)『我が国と諸外国の若者の意識に関する調査(平成30年度)』

- 日本財団『第20回18歳意識調査「テーマ:社会や国に対する意識調査」調査報告書【日本】』

- 調査は20代の職がある者1,000名(キッザニア来場経験者500名・未来場者500名)を対象に、2022年10月の間にWebアンケートの形態で実施した。関連情報は『キッザニア白書2023』を参照のこと。

- 設問項目は、三好昭子(2003)「主観的な感覚としての人格特性的自己効力感尺度(SMSGSE)の開発」『発達心理学研究』14(2)172-179.に拠った。

- 「すごくそう思う」に4点、「そう思う」に3点、「そう思わない」に2点、「全くそう思わない」に1点を割り当て、キッザニア経験の有無を説明変数、各設問を被説明変数としたウェルチのt検定を行ったところ、すべての変数で1%水準で統計的に有意であることが確かめられた。

- Kaiser-Meyer-Olkin(KMO)の標本妥当性は0.91であったため、因子分析を行った。MAPからは1因子構造が適切であることが示唆されたため、1因子を指定し最小残差法で推定したうえで因子得点を求めた。

- ウェルチのt検定の結果、統計的に有意な結果であることが確かめられた(t = 7.1605、 df = 995、 p-value = 0.00)

【執筆・監修者紹介】立石 慎治 先生

(筑波大学 図書館情報メディア系 助教)

立石先生の詳しいご紹介はこちらです。