キッザニアでの職業体験はこども達の自己肯定感を醸成する?

自己肯定感とは

自分とはどういう存在なのかは、大人であっても時に悩む難問です。どういう存在であっても自分は自分であり、この自分でよいのだと受け止めることができるかは、生きていくうえで重要な感覚ではないでしょうか。

こうした「自分が自分であって大丈夫という感覚」[1]のことを自己肯定感といいます。

自己肯定感については、論者によってさまざまな定義がなされつつも、広く関心を集めてきました。というのも、日本の青少年世代はこうした「自分であって大丈夫」という感覚を持てていないのではないかということが、各種の社会調査によく表れているからです。

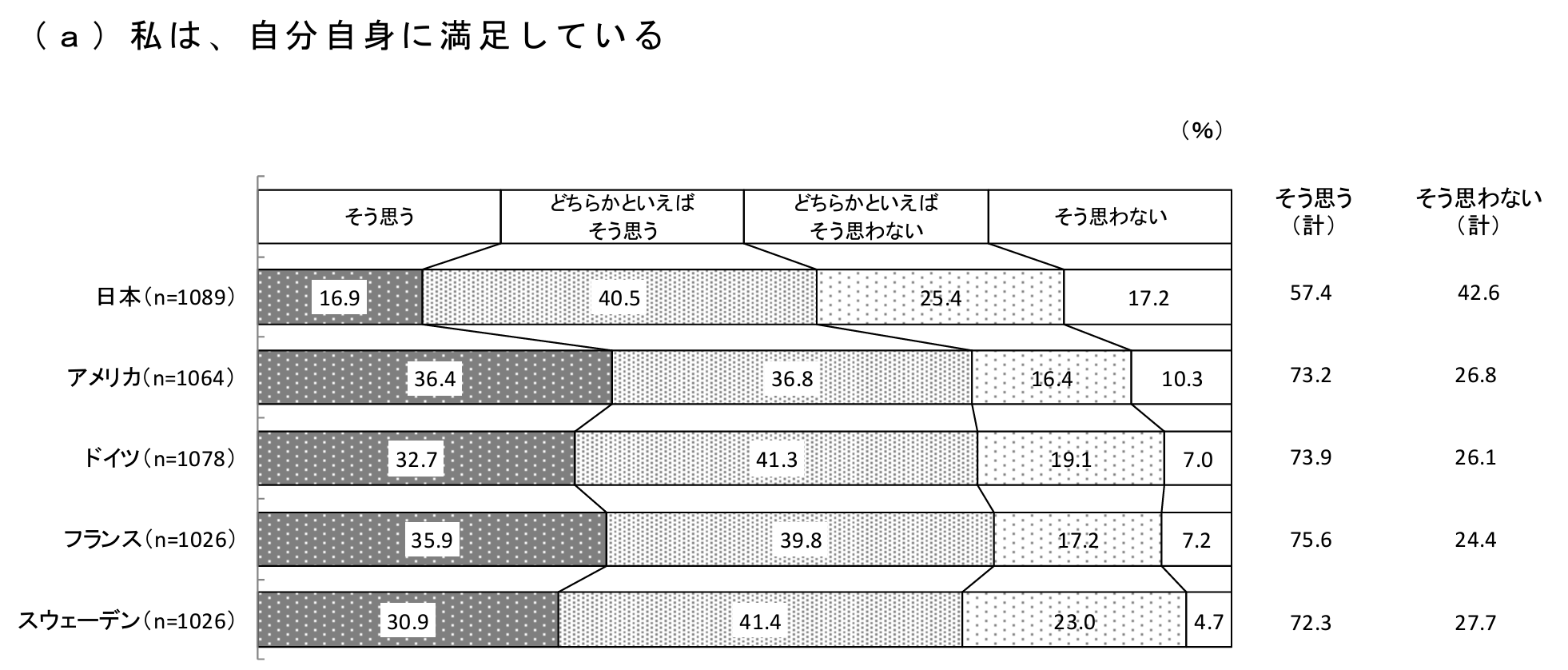

たとえばこども家庭庁の調査[2]では、「私は、自分自身に満足している」や「今の自分が好きだ」といった設問に肯定的に回答した日本のこどもはおよそ5割で、諸外国のこどもの7割が肯定的に回答しているのに比べて低い値が出ています。

図:我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査

出典:こども家庭庁(2024)(参照2024-09-17)

この青少年世代の自己肯定感の低さを受けて、教育再生実行会議は第十次提言[3]でこうした調査結果に触れつつ、自己肯定感に二側面があること―勉強やスポーツ等を通じて他者と競い合うなど、自らの力の向上に向けて努力することで得られる達成感や他者からの評価等を通じて育まれる自己肯定感と、自らのアイデンティティに目を向け、自分の長所のみならず短所を含めた自分らしさや個性を冷静に受け止めることで身に付けられる自己肯定感―に触れ、「他者に対する理解や他者から謙虚に学ぶ姿勢を大切にしつつ、何事にも積極的にチャレンジし、自らを高めていく姿勢を身に付けることが大切」であると述べています。

このように、政策的にも「自己肯定感」は重視されています。少し古いですが、中央教育審議会のある答申[4]では「学習や労働といった具体的な対象への意欲の減退だけでなく、成長の糧となる様々な試行錯誤に取り組もうとする意欲そのものが減退している」こと、「その背景には、青少年の自己肯定感の低さ」があることを指摘しています。

また、上述の「教育再生実行会議第十次提言」[3]でも、「これからの学校には、一人ひとりの児童生徒が自分の良さや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓ひらき、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる」とし、「各学校が、学習指導要領の理念を踏まえ、子供たちの自己肯定感を育むことを目標として掲げつつ、日頃の教育活動を行っていくことが大切である」と述べています。

このように、自己肯定感は現代においても注目すべきことがらのひとつであり続けています。

キッザニアと自己肯定感

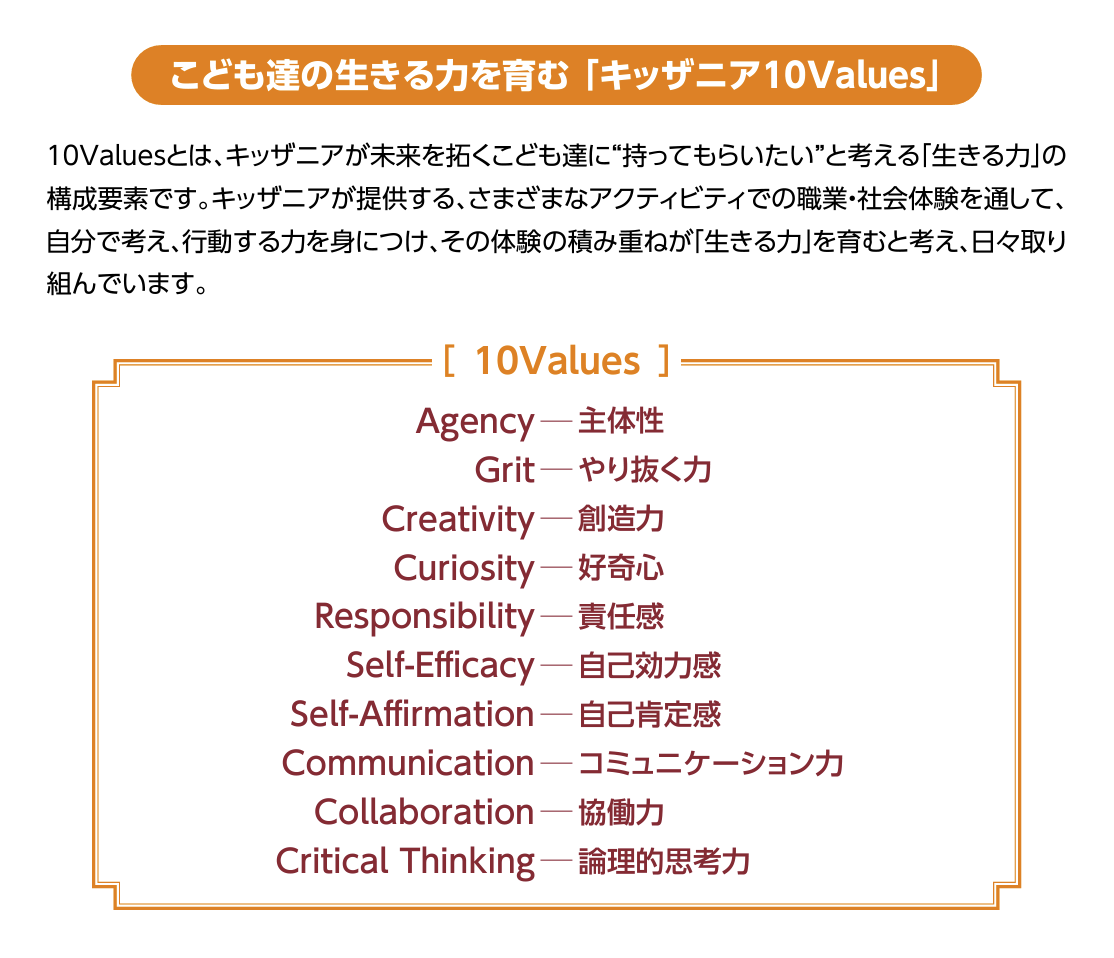

自己肯定感は、「キッザニアが未来を拓くこども達に“持ってもらいたい”と考える「生きる力」の構成要素」である『10Values』のひとつでもあります。

つまり、キッザニアの各パビリオンで経験できるさまざまな仕事・サービス体験は、自己肯定感が育まれることを重視しているとも言えます。

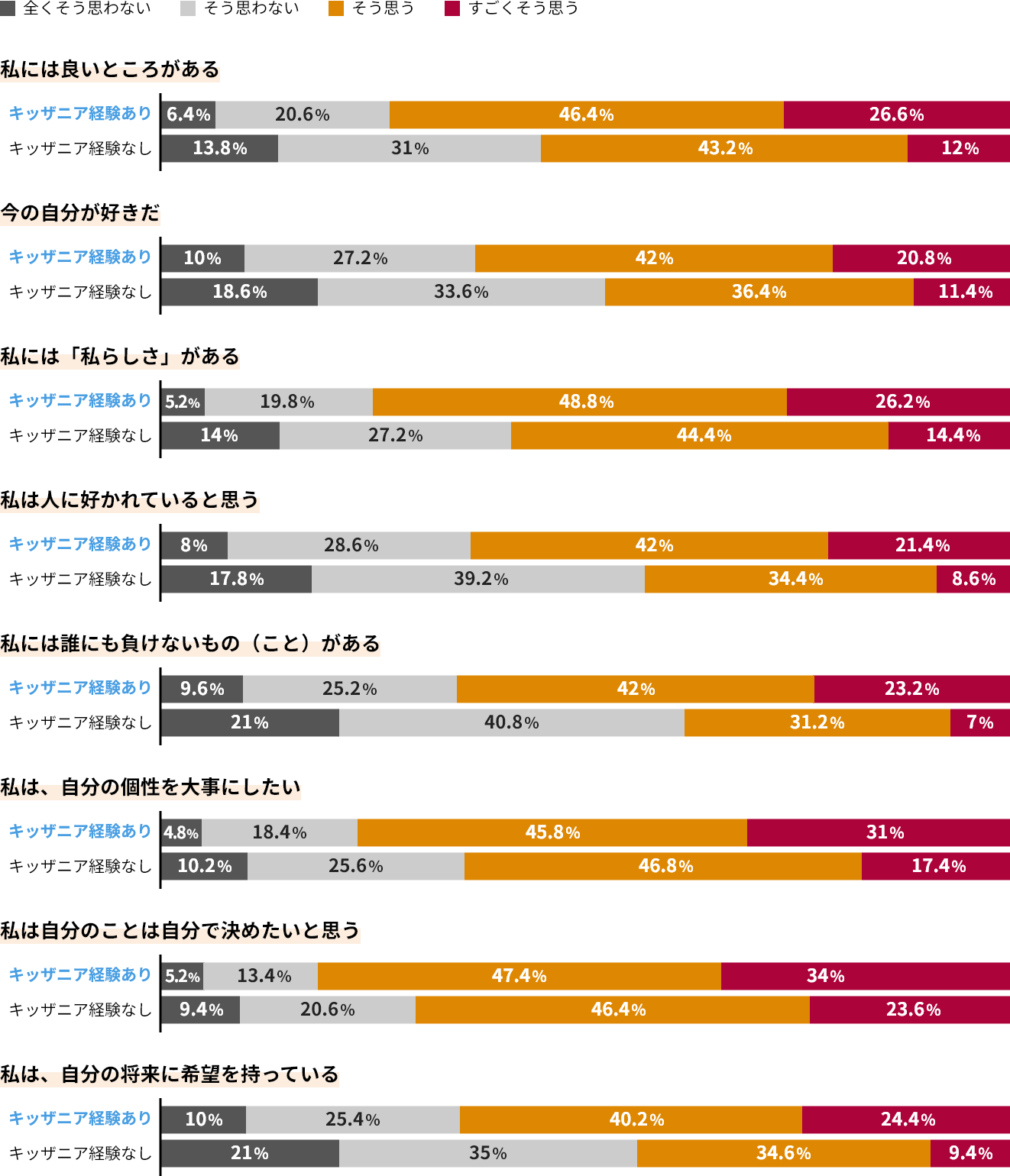

それでは、実際にキッザニア経験をすることがそのような自己肯定感の醸成に影響するのでしょうか。KCJ GROUP(株)アカデミーラボが2022年に実施した「キッザニア卒業生へのアンケート調査」[5]には、自己肯定感に関係する質問項目[6]が含まれています。具体的には、"私には良いところがある"、"今の自分が好きだ"、"私には「私らしさ」がある"、"私は人に好かれていると思う"、"私には誰にも負けないもの(こと)がある"、"私は、自分の個性を大事にしたい"、"私は自分のことは自分で決めたいと思う"、"私は、自分の将来に希望を持っている"の計8問です。15歳までのキッザニア経験が、20代の頃の自己肯定感に影響するのでしょうか。確認してみましょう。

図:キッザニア卒業生へのアンケート調査

図は、キッザニア経験の有無別に、自己肯定感に関連する項目に対する回答の割合を示したものです。一見してどの質問についても肯定的な回答(「すごくそう思う」と「そう思う」)の割合は、キッザニア経験がある者のほうが多いことがわかります[7]。

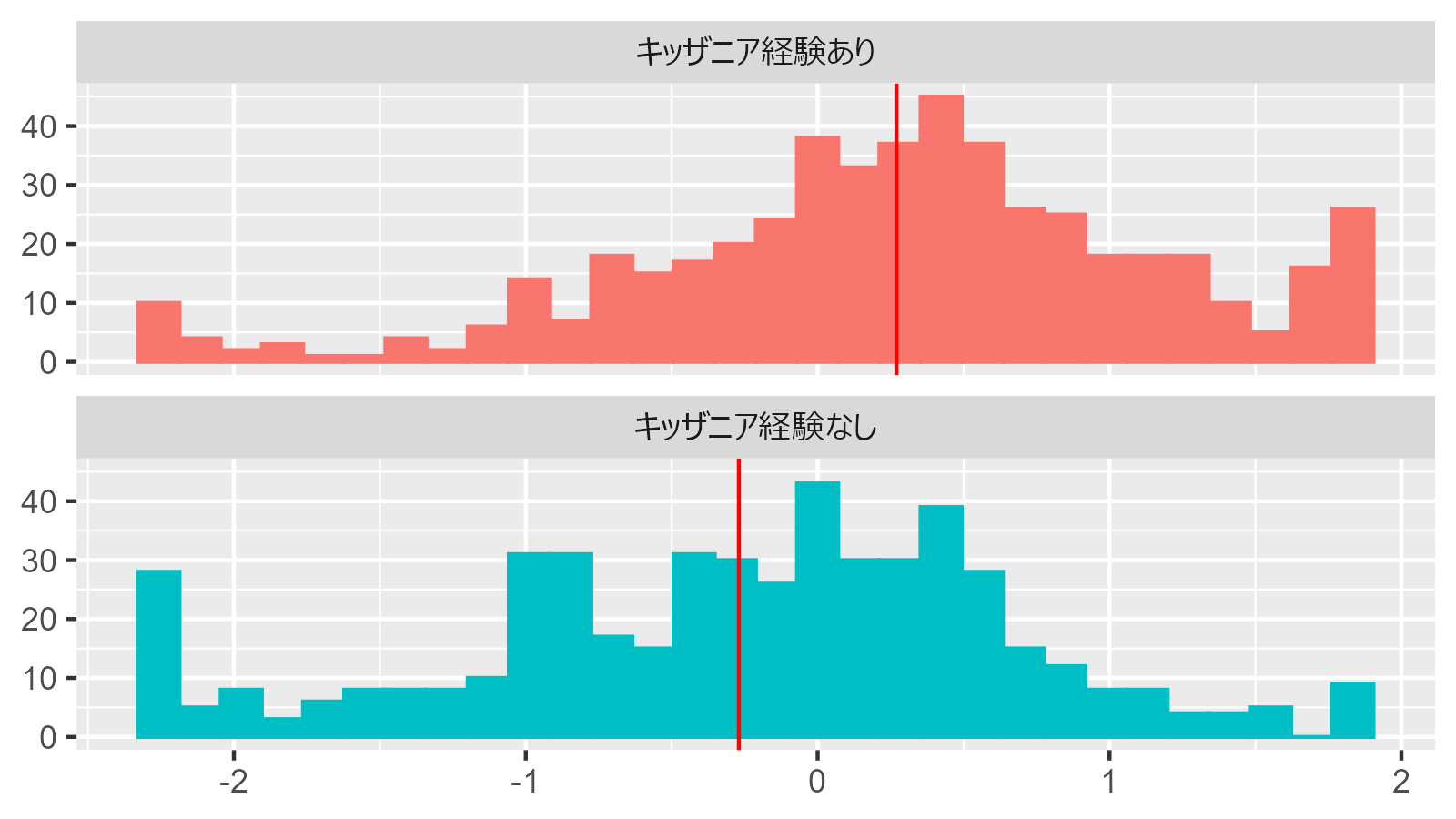

さらに、これらの項目の回答傾向の背後にある共通の因子を「自己肯定感」と見なして[8]、キッザニア経験の有無別に示したのが以下の図です。こちらも一見してわかるとおり、キッザニア経験がある者のほうが「自己肯定感」が高いことがわかります(自己肯定感の平均値;キッザニア経験あり0.27,なし-0.27)[9]。

図:自己効力感得点の回答分布

具体的には、キッザニアでのどのような経験がこうした自己肯定感の醸成につながったかはアンケート調査からはわかりませんが、キッザニアの各体験が「自分にできる仕事があるという発見と、さまざまなアクティビティの体験やスーパーバイザーの声がけから、チャレンジが重要だという認識」につながりうることや、「さまざまな価値観を持つこども達がお互いに認め合い、協力しながら働くことが求められ」ること(ウェルビーイング教育に関するコラム参照)などを踏まえると、もしかしたら「一人ひとりの児童生徒が自分の良さや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え」(教育再生実行会議第十次提言)る予行演習になったこどももなかにはいたかもしれません。

キッザニアでこども達の自己肯定感を育もう

冒頭であげられた、こども家庭庁の調査結果からは、自己肯定感について、他国とは異なる日本のこども達の意識が見えてきます。日本のこども達には「自分を好き」または「自分に満足している」という前向きな意見が少なく、自己肯定感が総じて低いという特徴があるのです。

この点は政府の教育指針でも議論されていて、持続可能な未来社会のためにも、こども達の自己肯定感を高めるための取り組みが必要とされています。

キッザニア白書2021のアンケート調査によると、キッザニアでさまざまなアクティビティを体験したこども達は、成人してからも自己肯定感が高い傾向があることが見えてきました。

自己肯定感に関するどの項目を見ても、キッザニア体験者はそうでない人たちと比較して、肯定的な回答の割合が高くなっています。では、キッザニアでのどのような体験が、こども達の自己肯定感を高めるのでしょうか?

それぞれのアクティビティにチャレンジするときに、こども達は、最初は自分一人で取り組みます。やがて活動に慣れてくると、徐々に同じ体験をする仲間と協力するようになります。その結果相手の意見を尊重し、代わりに自分を認めてもらうことを学びます。

また、自分だけでは解決できない問題は、周囲の仲間やスーパーバイザー(こども達の“ちょっと先輩”という立場で仕事をいっしょにやり遂げるキッザニア体験をサポートするスタッフです。)がサポートしてくれるでしょう。そうして1つのアクティビティに挑戦した先には、自分なりの達成感というゴールが待っています。

この達成感こそが、こども達の自己肯定感を高める最も重要な要素といえるでしょう。

キッザニアでは1つの活動を体験するごとに、こども達はチャレンジ精神を高め、仲間との相互理解や自分に対する自信を深めます。そしてちょっとずつ成長します。

こども達の自己肯定感を高めるためのさまざまな体験が、キッザニアにはいっぱい詰まっているのです。

自己肯定感に関する今回のコラムでは、キッザニアでの職業体験がどのように自己肯定感の醸成に寄与するかについてアンケート調査の結果をもとにお伝えしました。キッザニアでの体験が成人後の自己肯定感に与える影響は高い傾向にあり、キッザニア卒業生は、自己をポジティブに受け入れている様子がうかがえました。

キッザニアはこれからも、こども達が生きる力を育む場であり続けることを目指しています。キッザニアでの体験を通じて、こども達が自己肯定感を高め、自信を持って未来を切り拓いていく姿を応援していきます。

資料ダウンロード

- 高垣忠一郎(2009)「退職記念最終講義 私の心理臨床実践と「自己肯定感」」『立命館産業社会論集』45(1): 3-14.

- こども家庭庁(2024)『我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査(令和5年度)』(参照2024-09-17)

- 教育再生実行会議(2017)『自己肯定感を高め、自らの手で未来を切り拓く子供を育む教育の実現に向けた、学校、家庭、地域の教育力の向上(第十次提言)』

- 中央教育審議会(2007)「次代を担う自立した青少年の育成に向けて(答申)」

- 調査は20代の職がある者1,000名(キッザニア来場経験者500名・未来場者500名)を対象に,2022年10月の間にWebアンケートの形態で実施した.関連情報は『キッザニア白書2023』を参照のこと。

- 設問項目は,久芳恵美子ほか (2007)「小、中、高校生の自己肯定感に関する研究」『東京女子体育大学・東京女子体育短期大学紀要』42: 51-60.及び、都築典絵ほか (2021)「自己肯定感を育むための3領域からのアプローチ ー自己肯定感尺度の検討―」Journal of Human Environmental Studies, 19(2): 141-147.の教示文を引用又は参考のうえでアカデミーラボ及び立石助教が協議のうえで設定した。

- 「すごくそう思う」に4点,「そう思う」に3点,「そう思わない」に2点,「全くそう思わない」に1点を割り当て,キッザニア経験の有無を説明変数,各設問を被説明変数としたウェルチのt検定を行ったところ,すべての変数で1%水準で統計的に有意であることが確かめられた。

- Kaiser-Meyer-Olkin(KMO)の標本妥当性は0.92であったため,因子分析を行った.MAPからは1因子構造が適切であることが示唆されたため,1因子を指定し最小残差法で推定したうえで因子得点を求めた。

- ウェルチのt検定の結果,統計的に有意な結果であることが確かめられた(t = 9.3566, df = 996.17, p-value = 0.00)

【執筆・監修者紹介】立石 慎治 先生

(筑波大学 図書館情報メディア系 助教)

立石先生の詳しいご紹介はこちらです。