自己調整学習で見つけるこども達に最適な学び方とは?

自己調整学習とは

自己調整学習とは、こども達が目標達成のため自律的に学び、自ら学習方法を見つけて調整しながら、自分に最適な形を築きあげる学びのあり方と考えられます。そのゴールとして「自身の学習方略や動機づけを調整することのできる自立した学習者」となることがあげられています。[1]

この自己調整学習が必要とされている背景には、学びの個別化があると考えられます。これまで小学校や中学校で行われてきた教育は、一斉指導教授型授業といわれる、先生の説明をクラスのこども達全員で聞いて学ぶという形式が多い傾向にありました。しかしながら、現代のように急速な技術の発展による大変革期を迎えると、社会的に個人の創造性などが重要視されるようになってきました。こういった状況において、学びも個別化が求められるようになり、その個別化された学びを続けるために、こども達は自ら学びを継続できる自立した学習者となることが期待されています。

その要となるのが「自己調整学習」です。

自己調整学習に必要な3つの要素

自己調整学習の在り方は多様であり、これまでに様々な分野で実践授業や研究による知見が蓄積されてきました。ひとつひとつの理論の説明は本コラムでは割愛しますが、どのような理論的立場に立つにしても共通する、自己調整学習の中心的な要素を代わりにご紹介します。動機付け、学習方略、メタ認知、の3つです。

①動機づけ

こども達が学習への興味をもつきっかけであり、こども達を動かす推進力でもあります。外部からの刺激による「外発的動機づけ」と、自ら意欲的に行動する「内発的動機づけ」の2つに分類されます。

②学習方略

学習方略という言葉はどこかで聞いたことがあるかもしれませんが、効果的な学習のための方法や計画のことです。理解や記憶のように認知面に関わる「認知的な学習方略」と、学習に向かう気持ちを重視する「情意的な学習方略」に分けられます。自己調整学習では、こども達自身が自分に最適な学習方略を見つけることが重視されます。

③メタ認知

メタ認知とは、自分自身を(メタ・高次的)に観察・分析することです。「モニタリング」と「コントロール」という2つの段階があり、まずは自分自身を客観的に評価(モニタリング)してから、必要であれば改善をして学習の進め方を管理(コントロール)します。自己評価と自己管理をできるようにすることが目標です。

自己調整学習を支える理論は複数あることをお伝えしましたが、多くに共通するのは、学習しているときに自発的なフィードバック・ループが形成されることです。つまり、こども達が、自身が使っている学習方法や学習方略がうまくいっているかをモニターし、うまくいっていればその方略を継続し、うまくいっていなければ別の方略に変えるような、自己認知から行動が影響を受けるプロセスが起きているとき、自己調整が生じていると捉えることができます。[2]

こうしたプロセスは、学校教育にも馴染みがあるものです。こども達が自らの学びを振り返り、よりよくするための検証改善サイクルであるPDCAサイクルは、この自己調整学習にも親和性があるでしょう。 PDCAサイクルはこれまでも教育活動に使われてきたプロセスですが、現在ではこども達の学習にも援用されています。この学びのプロセスでは、学習サイクルを繰り返すことで学びの効果を振り返り、より良い学びへと結びつくことが目指されています。

このように、学校にも根付いている自己調整学習が、教育の現場ではどのような取り組みを通じて行われているのでしょうか。次章で学校での事例を紹介します。

学校での取り組み事例

沖縄県が紹介している事例[3]によると、県内のある小学校では、上述の仮説検証型プロセスを応用した自己調整学習を実践しています。計画・テスト・分析・練習を1つのサイクルにして習慣化し、自主学習ノートを併用することで、主体的な学習方法の確立に成功しています。

同校では2つのサイクルを設定しています。小サイクルでは、学習内容を決めて、毎日それを実行します。もう1つの大サイクルでは、例えばテストの学習計画を立て、それに従って自律的に学習を進めます。後日テストの結果を見直すときには、自分の学習方法を客観的に評価しながら、次のテストに向けた課題を見つけて改善するという流れです。

また、同県内の別の小学校では、「振り返りシート」を活用した「自学自習」を進めています。このシートはこども達自身が、毎日の学習内容や1週間の学習計画を記入するものです。

まずこども達は週の始めに、前週の学習内容を振り返り自己評価します。次にその週の学習計画を立ててシートに記入します。1日の振り返りは帰宅してから、その日に学習した内容や時間を記録して、翌日担任の先生に確認してもらう仕組みです。

どちらの小学校でも、こども達は自ら学ぶことへの楽しさに気づき、自律して学習に取り組むようになっています。また、自分の学習方法を適正に評価することや、友だちと学習方法を共有することができるようになったと報告しています。

ほかにも、自然体験やボランティア活動などの社会体験、ものづくり、生産活動などの体験活動、観察・実験、見学や調査、発表や討論などの学習活動が挙げられます。これらの活動を通して、主体的に学習に取り組む態度も含めた学びに向かう力や、自己の感情や行動を統制する力、よりよい生活や人間関係を自主的に形成する態度などを養うことができます。

こどもが主役の街キッザニアでも、体験計画ワークシートや体験記録シートなどを利用して、こども達が自分で計画立案や振り返りを行います。ここで紹介した振り返りシートや自主学習ノートと、共通する点が多いかもしれません。

キッザニアと自己調整学習

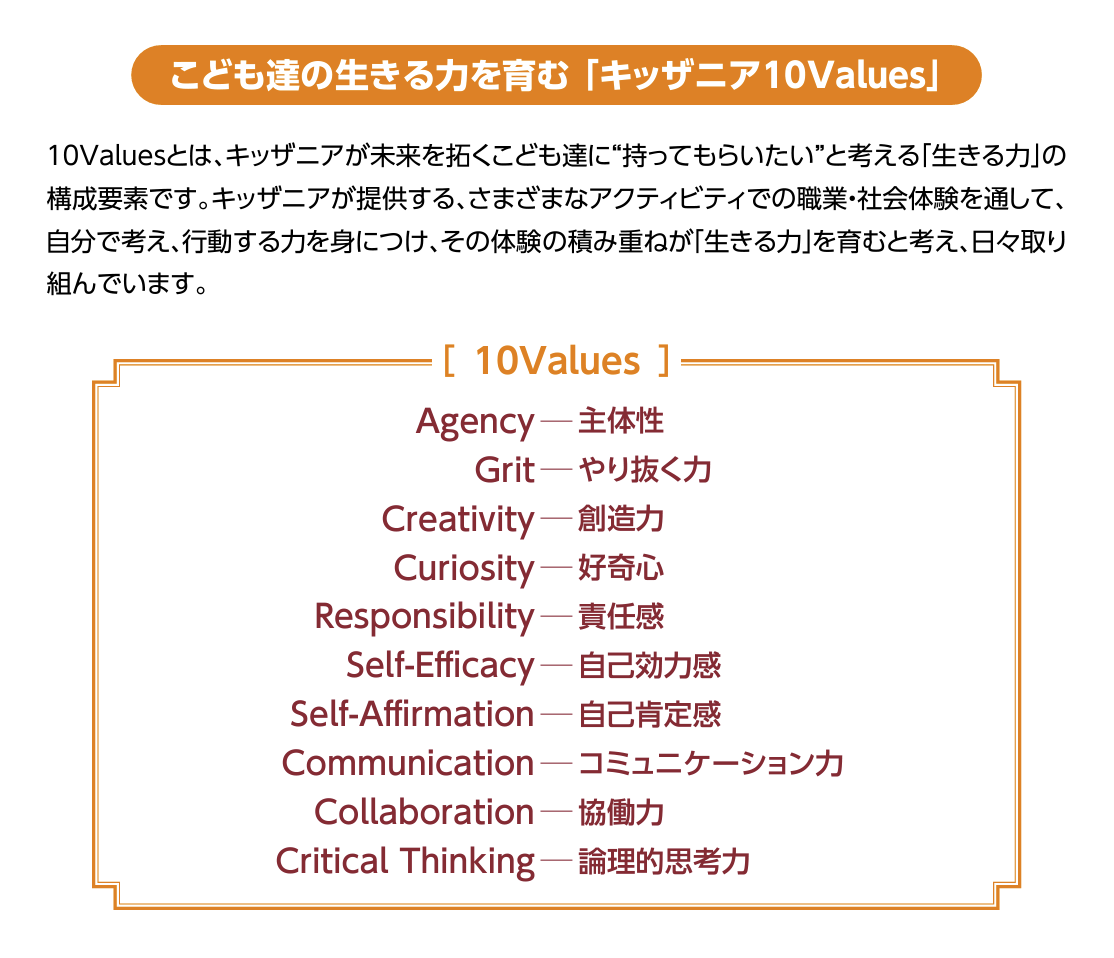

キッザニアでは、こども達に身につけてほしいスキルや態度を「10Values」として掲げています。その中の「主体性(Agency)=自分の意志・判断により自ら責任をもって行動する態度や性質」が、自己調整学習を進めるうえでの基軸になるでしょう。実際にこども達が活動する中では、「自己効力感」や「自己肯定感」が高まることにより、さらに自己調整学習の効果が向上すると考えられます。

こういった力を身につけてもらうための取り組みの一環として、キャリア教育実践プログラムがあります。

それでは、キッザニアではどのように自己調整学習を活動にとり入れているのか、ここからはキャリア教育実践プログラムについて詳しく紹介しましょう。

キッザニア施設内での取り組み事例

キッザニアという街の中で、こども達は働き、買い物をし、交流することを通じて、日常とは異なる活動を体験します。さまざまな職業・社会体験の中から、自分で体験を選択して活動に参加するように、こども達はほぼすべてを自分の意思に従って自由に行動します。

しかし,ただ自由なだけではありません。例えば、キッザニアのキャリア教育実践プログラムでは、キッザニアで体験できる内容を事前に調べて自分の体験プランを作成する行動計画表があります。その計画表を活用することで、来場前の計画から計画の実行(キッザニア来場)、そして来場後の振り返りという流れのなかで、自己調整学習にも通じるプロセスを体験することができます。

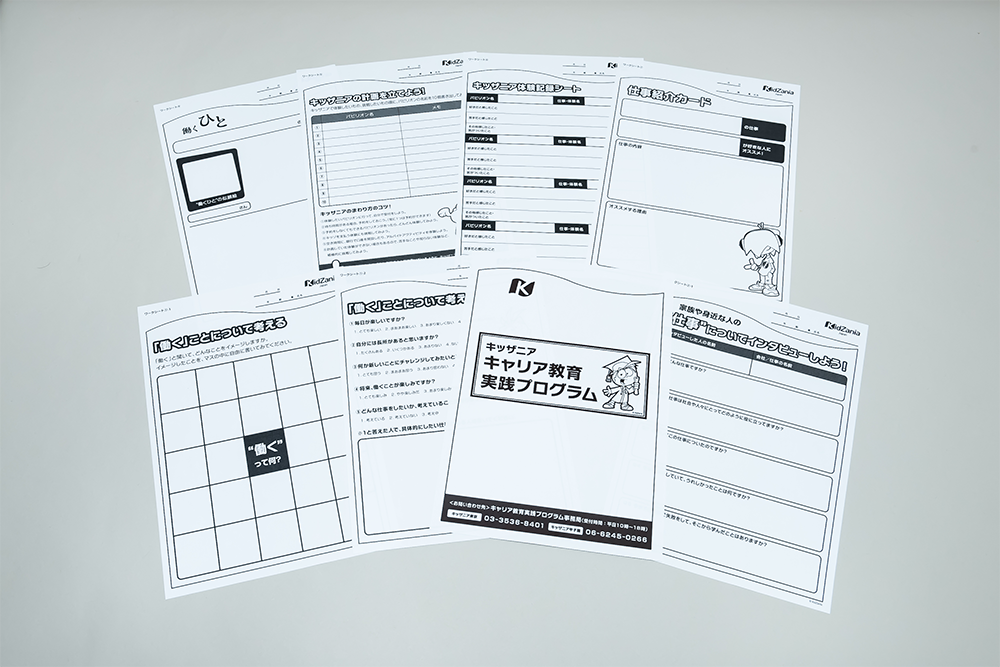

他にも、キャリア教育実践プログラムには様々なワークシートが入っており、自己調整学習のサポートツールとして活用可能なものが多数あります。ここでは、キャリア教育実践プログラムの内容を来場前から来場後の流れに沿ってご案内いたします。

キャリア教育実践プログラムは、「準備~体験~振り返り」というサイクルが基本です。そのため、プログラムは以下の3つのステップで進められます。

①事前学習(準備)

キッザニアを訪れる前から学習は始まります。例えば「家族や身近な人の仕事についてインタビューしよう!」というワークシートを活用し、身近な仕事についての知識を得て、仕事について考えることからスタートです。保護者や先生をはじめ、身近な大人に取材をして、働くことに関する理解を深めてみましょう。

こうした事前情報をもとに、今度はキッザニアでの行動計画を立案します。この際「キッザニアの計画を立てよう!」ワークシート を使います。「キッザニアの計画を立てよう!」ワークシートとは、キッザニアで体験したいパビリオンを選択して記載し、体験当日の計画を立てるために利用するシートです。体験したいパビリオンを言語化することで、こども達が興味をもつきっかけとなるように仕掛けています(動機付け)。事前学習の最後にこのシートを作成することにより、実際の体験がより充実したものになります。

②体験

事前の行動計画に従って、キッザニアの施設内でさまざまな活動にチャレンジします。自らがプランニングした行動計画を実際に行動に移す中で、様々な調整が必要となってきます(方略)。そういったことに取り組みつつ、自分の未来を想像しながら楽しむことや、主体性をもって自分の意思で行動し仕事や社会について学ぶことが重要です。

③事後学習(振り返り)

キッザニアでの体験を終えてからは、再び学校内で振り返りを行います。自分が体験した仕事について、グループ内もしくはクラス内で発表する場を設ける、グループごとにプレゼンテーションを行うなどして、自らの体験を仲間と共有することにより、自分のプランニングや来場時の行動についてフィードバックを得て自己理解を深めること(モニタリング)が可能となります。さらに、そういった場面で職業について言語化することで、将来の自分のキャリアについて考えるチャンスにもなるでしょう。

このように、キッザニアのキャリア教育実践プログラムは、自己調整学習の援用ツールとして用いることもできます。こういった学びの機会を使って、キッザニア来場を単なる体験ツアーで終わらせないことが、キッザニアの取り組みで最大のポイントなのです。

事前学習と事後学習では、先生方や保護者の協力が欠かせませんが、キッザニアの体験ではスーパーバイザー(スーパーバイザーとは、こども達の“ちょっと先輩”という立場で仕事をいっしょにやり遂げるキッザニア体験をサポートするスタッフです。)がこども達をサポートします。スーパーバイザーがこども達の「気づき」を引き出し見守ることで、こども達が主体的に行動できるようになります。こうしたサポーター役の存在も、重要な要素です。

また、キッザニアではプログラム全体を通じて、さまざまな自己調整学習のサポートツール(学習用教材)を提供しています。その詳細を次に紹介しましょう。

キッザニアが提供するサポートツール

前述の内容と併せて、キッザニアではキャリア教育実践プログラムの中で多角的に体験から得られた気づきをこども達の成長へとつなげるためのツールを提供しています。その中から、特に使用頻度の高い教材について解説します。

●キッザニア体験記録シート

キッザニアで体験したパビリオン名と仕事・体験名を記載し、「好きだと感じたこと」「苦手だと感じたこと」などをまとめて、当日の体験を記録・管理するシートです。事後学習を進めるための大切な資料にもなります。

●仕事紹介カード

実際の体験とキッザニア体験記録シートをもとに、自分が体験した事例を紹介するためのシートです。仕事をほかの人におすすめする仕様になっており、体験の内容とおすすめする理由を記載します。

●プレゼンテーションシート

事後学習でプレゼンテーションを実施する場合に、グループ単位で詳細を打ち合わせるためのシートです。

事前学習と体験したことを、さまざまな視点から検証できるように、系統立ててまとめる構成になっています。

これらの教材以外にも、働くことを直感的にイメージするワークシートや、アンケート形式で理解を深めるワークシートがあります。また事前学習では、取材用のインタビューシートがとても人気です。

ほかにもキッザニアでは、キャリア教育実践プログラム全体の時間割案や、事前学習と事後学習の授業構成案なども準備しています。

キャリア教育実践プログラムについて詳しくは以下の資料をご覧ください。

必要なサポートツールを活用することで、「Plan・Do・See」の流れをこども達が理解し、自己調整学習の効果を実感できるのではないでしょうか。

自己調整学習でこども達の自ら学ぶ力を育もう

これからの時代こども達にとって必要な教育は、主体的に学習の流れを構築する自己調整学習です。

キッザニアでも、自己調整学習の基本の仕組みである「準備~体験~振り返り」というサイクルを大切にしています。キッザニア行動計画表をはじめとした事前・事後学習をサポートする教材を提供しており、それを活用することで、自己調整学習に近い学習サイクルが身に付き、こどもたちの「働く」イメージが鮮明になります。

さらにキッザニア教育実践プログラムのさまざまなサポートツールを活用して、自己調整学習の効果を高める取り組みも行っています。体験するこども達は、キッザニアに来る前から自己調整学習をスタートさせ、キッザニアから帰っても自己調整学習を続けることが可能となります。

そうしたこども達に対して私達ができることは、常に新しい発見がある体験の機会を提供することです。

それぞれの自己調整学習へ結びつけるための実践の場としてキッザニアを活用しながら、こども達が自分にあった学習方法を発見できるようサポートしていきましょう。

以下から本記事で紹介した、キッザニアが提供する事前・事後学習をサポートする教材について、詳しく説明している資料をご覧いただけます。ご興味のある方はぜひダウンロードください。

資料ダウンロード

【監修者紹介】立石 慎治 先生

(筑波大学 図書館情報メディア系 助教)

立石先生の詳しいご紹介はこちらです。