いま、必要とされるSTEAM教育とは?取り組み事例も紹介

STEAM教育とは

STEAM教育(スティーム教育)は、文部科学省によると「各教科での学習を実社会での問題発見・解決につなげるための教科横断的な教育」[1]と位置づけられています。

これからの社会生活では、複雑化する社会課題と、そのための解決策には、さまざまな領域の知識等を横断的に利活用する必要があり、それらと共存することが求められます。そのためには学校教育の中で、これまでとは異なる分野の学習を実践しなければなりません。その方法の1つがSTEAM教育です。

ここから、キッザニアを訪れる年齢層のこども達(「こどもが主役」のキッザニアで職業・社会体験をする3歳~15歳のゲストを「こども」と表記します)の視点にあわせて、アメリカの教育者ジョーゼット・ヤークマン氏[2]の記述をもとにSTEAM教育を構成する5つの要素について解説を試みます。

S:科学(Science)

科学はSTEAM教育の基盤の一つであり、自然や物理的現象の理解を深めることを目的としています。実験や観察を通じて、理論と実際の結果を結びつけ、科学的な思考を育成すると考えられています。また、科学が他の分野と統合されることで、問題解決における批判的思考を促進することも考えられます。

T:技術(Technology)

技術は、科学の発見を応用して、実際の問題に取り組むための手段となります。技術はすべての分野に横断的に関わり、創造的で革新的な解決策を生み出すための重要な要素とされています。こども達はテクノロジーを使って他の分野と連携し、実践的なスキルを学ぶことができるといわれています。

E:工学(Engineering)

工学は、科学と技術の知識を活用して、実際の社会における課題の解決に向けた設計などをする学問です。工学が論理的な思考と創造力を結びつける役割を果たすと考えられ、こども達に複雑なシステムや製品の開発を体験させ、実践的な能力を伸ばすとされています。

A:芸術(Art)

芸術は、創造性や感性を高める要素としてSTEAMに組み込まれています。芸術が他の技術的・科学的分野と結びつくことで、全体的な創造力を引き出し、新しい視点やアプローチをもたらすといわれています。芸術は感情表現や多様な課題についてユニークな解決策の探求を可能にします。

M:数学(Mathematics)

数学は、抽象的な概念を扱い、他の分野での理論構築やデータ分析の基礎となる分野です。数学がSTEAMの他の分野と連携して、こども達に問題解決能力や論理的な推論力を養う手段を提供するとされています。

STEAM教育の目的の1つは、未来社会で自立できるこども達を育てることですが、それは新しいテクノロジーを使いこなす能力の向上だけとは限りません。もっと重要なのは5つの要素を融合させて、こども達が自ら考え知識を吸収し、創造的な知力と能力を高める機会を提供することです。

ではSTEAM教育はどのような背景で重要視されるようになったのでしょうか。次章で解説しましょう。

STEAM教育の背景

アメリカでは2000年代に入り、将来の社会を支える人材を育成するため、「STEM教育(ステム教育)」の重要性が注目されるようになりました。

アメリカでは当時、将来における国際競争力の維持が課題であり、先進的テクノロジーを扱う人材の育成が国家的なテーマでした。歴代大統領もSTEM教育の普及には熱心で、2013年にはオバマ大統領がSTEM教育を国家戦略に位置づけることを発表しました。

アメリカに続いてオーストラリアやカナダをはじめとする西側諸国が、さらにアジアでもベトナムや香港がSTEM教育の本格的な導入を始めました。この段階では、まだ日本は一歩出遅れています。

こうしたSTEM教育の導入期に、ヤークマン氏が、STEM教育に芸術(Art)の要素を加えたSTEAM教育を提唱します。2006年から2008年ごろのことです。その後は徐々にSTEAM教育が一般的になり、世界中で注目されるようになったのです。

一方日本でも未来のデジタル化社会を視野に、2016年の第5期科学技術基本計画において、内閣府が「Society 5.0」の構想を発表しました。これは狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、5番目の社会という意味です。仮想空間と現実空間を融合し、人々がより快適に暮らせる社会を目指すSociety 5.0では、新たな人材を育成するために教育を見直す必要があります。

こうしたことを背景に、学校教育においてもSTEAM教育への注目を集めつつありますが、日本はまだSTEAM教育の導入期にあるといえるでしょう。

それでは、STEAM教育が実際にはどのように取り入れられているか、学校での事例を次章で紹介します。

学校での取り組み事例

奈良県のある大学附属中学校では、STEAM教育とSDGsを組み合わせた探求型学習を取り入れています[3]。国内有数の観光地という特徴を活かして、同校では「奈良めぐり」という行事をベースにSTEAM教育を実践しています。

奈良めぐりとは、テーマごとに設定した8つのコースをめぐり、奈良の特色や課題について自主的に探究する学習です。生徒たちは専門家による講義を受けたり、実際にフィールドワークを実行したりして、各コースについて事前学習や研究を実施します。

「鹿と人の共生」コースでは、奈良の代名詞でもある鹿の交通事故と、鹿がプラスチックごみを食べてしまうという問題に取り組みました。指導担当者と生徒たちは、科学、技術、ものづくり、デザインなどに関する知識を融合させ、さまざまな角度から問題について考察したそうです。

生徒たちは地元企業や自治体、さらに専門家のアドバイスを受けながら、交通事故を防ぐシステムの開発と、食べても害のないレジ袋の開発に挑戦しました。報告書が作成された2022年時点ではまだ取り組みは継続中ですが、研究を進めるうえではプログラミングの学習や、結果のプレゼンテーション準備など、様々な角度から課題へアプローチする学習が体験できたようです。

ほかにも近年、経済産業省が設けているオンライン図書館「STEAMライブラリー」や、国立研究開発法人科学技術振興機構が創設した、高校生がチームで複数分野の競技を行う大会「科学の甲子園」などの取り組みも行われています。今後はSTEAM教育の取り組みが、さらに多様化するとも予想されます。

STEAM教育の課題

前章での事例のように、STEAM教育を取り入れている学校もありますが、STEAM教育については、まだまだ課題[4]が数多くあるようです。ここでは3つの課題を取り上げてみます。

STEAM素材を身近に感じられる環境の不足

小・中学生のこども達にとって身近な環境の中にSTEAMに関わる事象に触れる、機器を活用できるなどの機会が豊富にあることが理想ですが、環境の整備は現在のところ発展途上といえるでしょう。

理数系科目の楽しさを伝えることの難しさ

小・中学生の理数の学力は世界トップレベルにもかかわらず、中学生になると理数系科目を楽しいと思わないこどもの割合が増加する傾向にあるといわれています。教科本来の深い学びや社会に繋がる学びを提供できる専門的な知見のある先生がこれまで以上に求められています。

最先端の探究・STEAMなどの教育機会の都市部への偏り

最先端の研究結果を踏まえた探究学習やSTEAM教育を提供するためには、学校だけではなく大学や企業の協力が不可欠です。そのため、政府や自治体が、最先端の知識をベースに教育の機会を提供できる大学や企業を支援することが必要とされています。

こうした課題は、今後社会全体が連携して解決を目指す必要があります。大学が都市部に集中するように、STEAM教育が一極集中するリスクも回避しなければなりません。

キッザニアでも、STEAM教育を重要視しています。STEAM教育はキッザニアが目指すより良い世界へ至るための大切なポイントだと考えられるからです。次章ではキッザニアでのSTEAM教育について解説しましょう。

キッザニアとSTEAM教育

キッザニアの運営を支えているパートナー企業の中には、ビジネス環境の変化に対応するためイノベーションを重視している企業もあります。また、領域を横断した発想ができる人材を求めており、STEAM教育を応援している企業もあります。

キッザニアでは約100種類の仕事やサービス体験が可能ですが、STEAM教育に結びつく体験もできます。一例を挙げると、科学研究所、食品開発センター、パソコン工場などです。もちろん各企業のパビリオンでも、本格的な職業・社会体験を通じて教科の垣根を超えた、STEAM教育につながる体験が可能といえるでしょう。

キッザニア施設内での取り組み事例

実際にキッザニアで体験できるSTEAM教育の事例を紹介しましょう。「通信会社」パビリオンでは、5G(第5世代移動通信システム)の基地局設置計画を体験できます。未来に向けた最先端の通信設備をシミュレートしながら、論理的思考や問題解決能力を高める体験です。

こども達は「通信エリア設計士」として、5Gの電波を届けるためにシミュレーターを使って基地局の設置を体験します。設置結果はジオラマに反映され、電波の届き方を確認しながら、複数の基地局による電波の干渉問題や、少ない基地局で広範囲をカバーする効率問題をクリアしていきます。基地局設置時に実際に直面する問題に取り組むことで、問題解決能力の伸長が促されます。また、通信技術が現代のコミュニケーションを支え、社会の変化を促す重要な役割を果たしていることも学びます。

また、工学とものづくりを同時に体験できる「パソコン工場」パビリオンでは、パソコンの基礎知識を学んだうえで、こども達は自分でパーツからパソコンを組み立てます。身近な先端技術に触れることは、テクノロジーの未来に対する興味を持つきっかけになるでしょう。

キッザニアで開催するイベントにも、STEAM教育の考え方が取り入れられています。毎年開かれる中学生向けの「コスモポリタンキャンパス」では、参加者全員で数日間のワークショップを通じて解決策を考えます。過去には一般に公開されている世界規模の気候変動に関するデータなどをもとに、地理や産業構造および文化などの観点から現状の把握をして未来を予測する対話などが行われました。

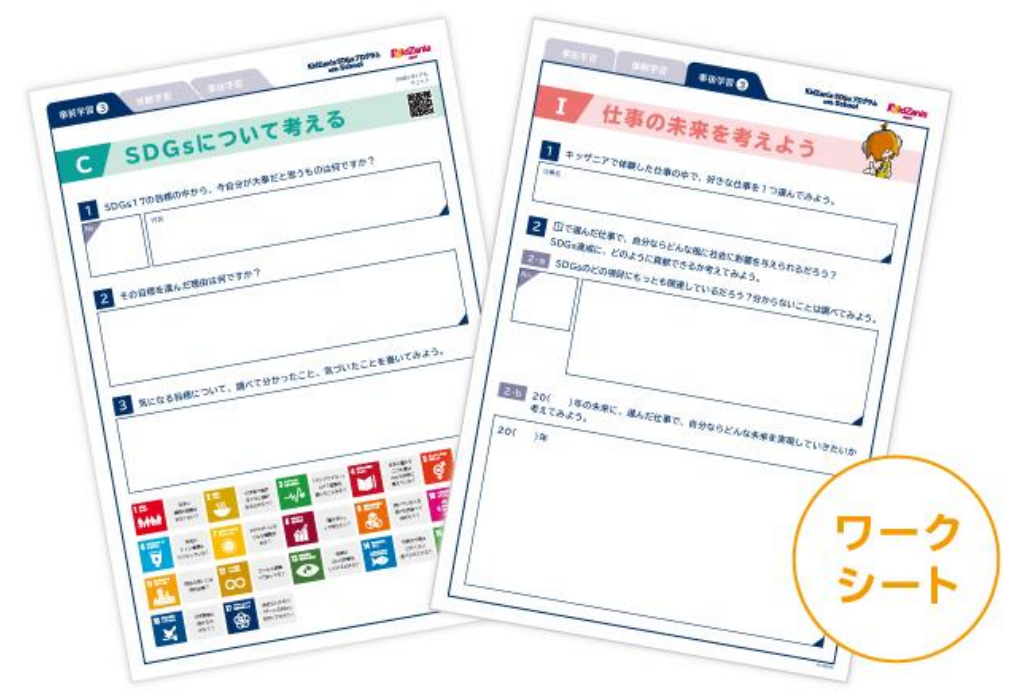

こういった取り組みはSDGsに関連してきます。キッザニアでもSDGsを気づきの視点としてとらえており、来場校向けに「KidZania SDGsプログラム with School」という事前事後学習ツールを用意しています。実際の体験の中でもワークシートを利用して、パビリオンを運営する企業が、SDGsという社会課題へどのように取り組んでいるのかを探究することができ、そのプロセスには様々な教科が関連してきます。

STEAM教育にキッザニアを活用しよう

世界中のさまざまな国々が、未来社会の実現に向けた取り組みを進めています。その中で、未来を支える人材育成方法として注目されているのがSTEAM教育です。

日本でもSTEAM教育の重要性が認識され、今後企業が求める人材とSTEAM教育には、密接な関わりが生じることになるでしょう。キッザニアは、そうした企業とこども達をつなぐ役割も果たしています。

キッザニアでは、様々なパビリオンで異なる体験ができます。それは身近にある職業であったり、実際に企業が日々取り組む業務であったりしますが、こども達は自分が働く立場になることで、社会の仕組みについて考えるようになります。

さらにキッザニアではSTEAM教育の要素を取り入れて体験してもらうことを大切にしています。こども達はそれらの体験を通して、今度は未来の社会についても考えるようになるでしょう。

いま、学校教育に社会問題の解決というテーマが導入されていますが、企業がどのような視点で社会問題に取り組んでいるのか、キッザニアで体験してみてください。その体験は、より実践的なSTEAM教育につながるはずです。

これからもキッザニアは、それぞれのこども達の挑戦や成功を支える場であり続け、そこで成長するこども達といっしょに、次世代の社会づくりに貢献したいと願っています。

以下の資料では、事前事後学習ツール「KidZania SDGsプログラム with School」を含め、キッザニアの取り組みと施設内での活動について詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。

資料ダウンロード

【監修者紹介】立石 慎治 先生

(筑波大学 図書館情報メディア系 助教)

立石先生の詳しいご紹介はこちらです。