こども達の思考する力を伸ばすために

ー日常でも探索をー

この「生きる力」でも3つの柱の1つに挙げられているとおり、現在の学習指導要領では「思考する力」がクローズアップされています。教育現場では探究学習をはじめとしたさまざまな授業で、直接的な正解がない問いに対して、自分で考えて自分なりの答えを見つける取り組みが進められています。

ではその「思考する力」は、どのようにすれば身につけることができるのでしょうか?今回のコラムではその中でも思考する力をテーマとして、教育・日常でどのように思考する力を伸ばしていけばよいかについて、立命館大学の依田 祐一 先生にお伺いしました。

【執筆・監修者紹介】依田 祐一 先生

立命館大学経営学部/大学院経営学研究科 教授。博士(経営学)(神戸大学)。

著書『企業変革における企業情報システムのマネジメント -ISのフレキシビリティと戦略的拡張性-』にて、第30回電気通信普及財団賞テレコム社会科学賞を受賞。

NTT(日本電信電話株式会社)に入社後、研究開発部門、事業会社のソリューションサービス部門、シンクタンク、NTTドコモのサービス開発部門/国際事業部門を経て現職。スタンフォード大学客員研究員(2018-2019)、 ストラスブール大学客員教授(2025)、 日本マーケティング学会(理事)。

思考する力の重要性

本コラムでの主な関心は、「思考する力」は、どのようなものか、そしてどのように培うか、にあります。今回、社会科学である経営学の視点から、思考する力について、考えてみたいと思います。

近年では小・中学校においても「思考する力」が必要とされる探究学習が行われています。その背景には、情報化の進展などの社会の在り方の変容があります。特に、近年はAIの発達が著しく、知そのものが相対化され、人の知性が問い直されています。

私は、唯一の正解が必ずしも存在しない問いに対して、自ら探究的に思考する力がますます重要になると考えています。これは学校教育のみでなく、こども達の未来において重要な力となります。

経営学とは

ビジネス環境は絶えず変化し、我々は、技術の進歩や顧客・市場の動向に効果的に、時に創造的に、適応しなければなりません。経営学は、実践的な学問といわれます。理論や仮説は、経営実践と一体となっており、「なぜ、その企業経営はうまくいくのだろうか?、どのように実践することでよりうまくいくのだろうか?」といった基本的な問いを探究する学問といえます。そして、さまざまな経営学領域の具体的な問いに分解されます。例えばですが、マーケティング領域でいえば「なぜ顧客は価値を感じるのか?」、組織領域でいえば「なぜこのリーダーは、チームを団結させることができるのだろうか?」といった問いに分かれます。

さらに、経営学は、数学などと違い、唯一の正解がない学問です。なぜなら、基本的な問いに答える際に、その前提条件が目まぐるしく変わるような環境変化により、過去に開発された理論や概念も、常に変わりうる可能性があるからです。諸概念の定義(例えば、マーケティング)でさえも、環境の変化や学問の進展とともに変化し続けています。

思考する力を伸ばす方法 ー依田ゼミの事例

ここで、立命館大学経営学部における依田ゼミの例を紹介します。「顧客価値を創造するビジネスシステム」をゼミの研究テーマとして、新しく、かつうまくいっている企業・団体の事業の仕組みに関する有効性に着目し、関心の高い企業の取り組みを選び、その仕組みの有効性や価値創造のプロセスに係る因果関係を事例研究(ケーススタディ)の研究方法で考察します。事業全体の仕組みに着目して、企業活動を総合的に捉えて「なぜうまくいくのか?」を理解していく面白さがあり、理論を超える実践について探究します。チーム及び個人にて研究に取り組みます。依田ゼミでの研究プロセスは、私自身が過去に学んだ神戸大学大学院の社会人MBAコースの石井淳蔵ゼミを源としており、この内容を学部生向けに改編を重ねてきました。そして、2015年に開講されて以降、これまで100名を超える学生が卒業論文を完成させ、社会で活躍しています。このコラムでは、1.グランドルール、2.自分の頭で考える方法、3.リフレクションの3つの特徴について紹介します。

グランドルールによる探究の促進

依田ゼミでは、以下の4つのグランドルールを設定して、2年間、1クラス20名で、経営学の研究に共に取り組みます。

① 積極参加

② 相互尊重(他者と一緒に学ぶ)

③ 自分の頭で深く考える

④ ベストを尽くす

これらは活発で生産的で平和な(心理的に安全な)ゼミ活動のためですが、探究するプロセスを促すものでもあります。積極的な参加(①)によりグループにおいても主体的に思考することを促し、他者の意見を尊重する(②)ことで複眼的な思考を経験します。自分の頭で深く考えることでオリジナリティにこだわり(③)、ベストを尽くすこと(④)で限界まで考え抜きます。

3年生時のグループワークとゼミ内の発表の繰り返し、4年生時の卒業論文は、ぼんやりとした問題意識から明らかにしていくことや思考を深める経験を経験し続けます。知っていればわかることや調べてわかることではなく、思考することで洞察力や判断力を磨くことを経験するのです。

自分の頭で考える1:アブダクション

まずは経営学研究における「アブダクション」の活用について紹介します。既存の理論を当てはめてみて、“何かが違う”という手がかりを掴むことから始まります。ビジネスでうまくいっている、かつ新しい(と思える)現実を、過去の理論や概念でうまく説明できそうか吟味するといった思考プロセスです。そして、“何かが違う”ということを手がかりとして、その新たな現実をうまく説明できそうな、新たな仮説(理論仮説といいます)が発見できればしめたものです。これは、何らかの既知の事実や根拠をもとに未知の事柄を論じる推論の方法のうち、演繹や帰納に続く第3の推論の方法として「アブダクション」と呼ばれ、新たな知を創造することに強みをもつ拡張的推論の方法です。

経営実践ではないですが、「アブダクション」の思考方法の身近な例としては、推理小説のシャーロック・ホームズや遺跡の発掘者が、一部の手がかりから全体像を明らかにしていくような思考プロセスに近いイメージです。またアイザック・ニュートンが木からリンゴが落ちるのを観察し、(実は、月がリンゴのように落ちてこないのはなぜか、慣性の法則からは月は宇宙の果てに飛んで行ってしまうはずなのに、地球の周りを安定して回るのはなぜか?という点も見過ごせない部分です)引力の発見につながったエピソードで紹介されることもあります。

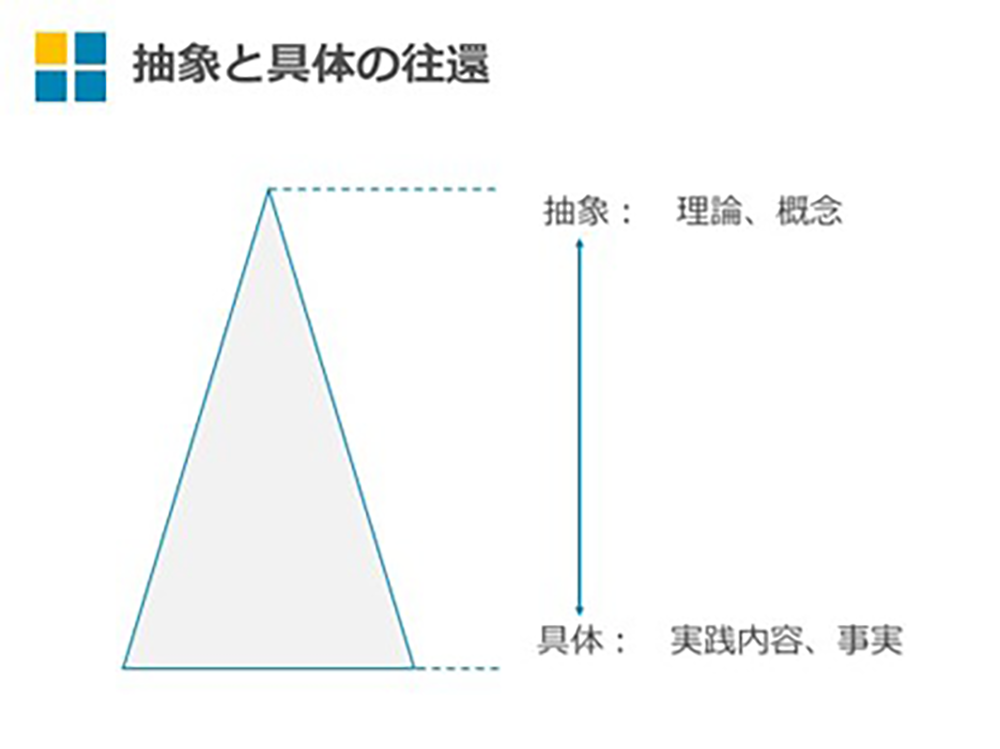

自分の頭で考える2:抽象と具体の往還

経営実践の事例と理論は、具体と抽象の関係にあります。まず経営実践ではないですが、身近な例として、ジャンケンで考えてみます。「新しいジャンケンを創ってください」と問われたら、どのように思考されますか?グー・チョキ・パー、に加えて、狐・猟師・庄屋の事例も思い出すかもしれません。これらを抽象的に捉え直してみると、いわゆる「三すくみ」の関係(AはBに強く、BはCに強く、CはAに強い)です。したがって、蛇・なめくじ・カエル、指1本・2本・3本の新ジャンケンも創ることができます。

誤解を恐れずに簡潔に説明すれば、経営学の理論と実践も同様の関係にあり、複数の経営実践の有効な内容が理論化されていると捉えることができます。したがって、世界をこの抽象と具体の視点から眺め、どの抽象度(具体度)で思考しているかを意識することで、思考を進められます。お気づきかも知れませんが、“どのリンゴも真下に落ちる”ことと万有引力の法則もこの具体と抽象の関係にあります。

図1 抽象と具体の往還

実は学術研究における頭の使い方というのは、日常や人生のいかなる場面においても活用することができる剣のようなものです。常に研ぎ澄ますことができます。私は、研究教育、ビジネス実践(約19年間)の双方を実際に経験しており、思考する方法が双方に活かせる点について、さまざまな教育の機会を通じて共有していこうとしています。

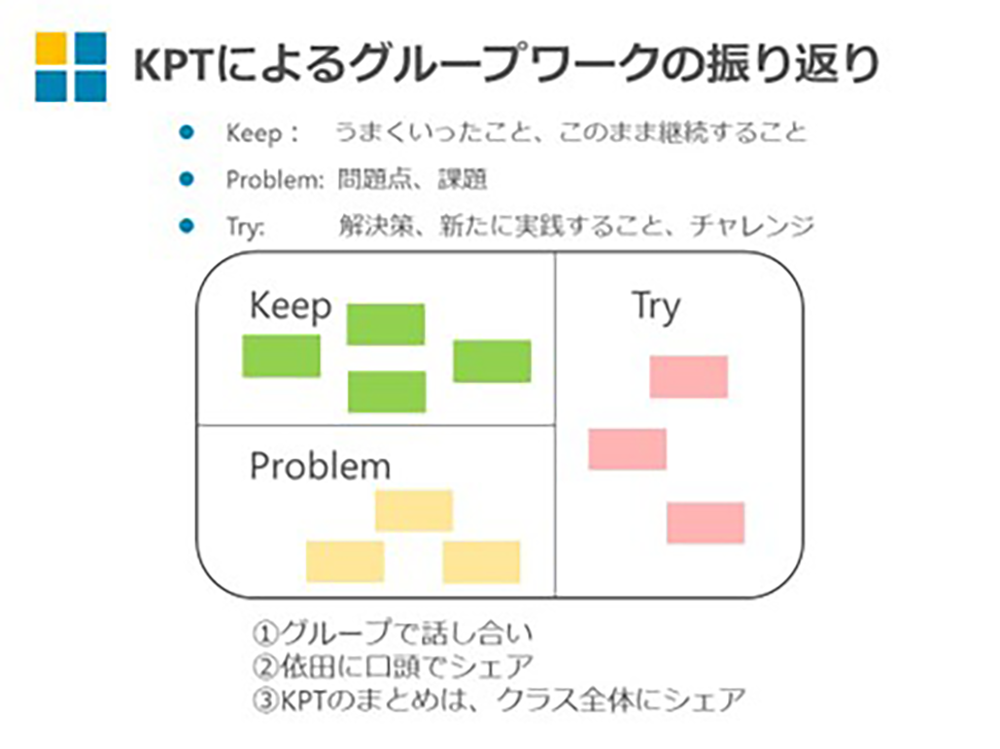

リフレクション

依田ゼミでは、リフレクション(振り返り)を実施しており、学びを深める機会として大切にしています。リフレクションは、毎週のグループ発表、あるいは個人発表の後に、KPTのフレームワークを活用して実施しています。まず、うまくいったことを明らかにしながら、進捗や工夫点を相互確認します(Keep)。次に、その週の問題点を抽出して改善点を明らかにします(Problem)。そして、教員やほかグループからの気づきをチャレンジ事項として意識合わせします(Try)。また、セメスターごとに教員と学生の1対1のフィードバック面談をして、到達点と次のセメスターに向けた振り返りを行います。

図2 KPTによるグループワークの振り返り

自分の頭で考えることは自由への道

これまで紹介してきた「思考する力」は、ビジネスや経営学を超えて有効であると考えています。私は、究極的には「自由に生きる」ことができる力の源になると考えています。ここでの自由とは、自らの意志や判断で方向性を見出すことができるということです。創造的であるともいえるでしょう。逆に、自由ではないということは、他者の示す道や考えにとらわれてしまうことでもあります。一つひとつの判断の局面において、批判的に吟味した結果、いわゆる常識や他者の考えに沿うことを意識的に選択しているのであれば問題ないのですが、問題となるのは無意識的に常識や他者の考えを判断根拠としてしまっている場合です。ここに「常識を疑う」ことの大切さが意識される必要があります。

最後に、この力を培うプロセスの楽しさに触れたいと思います。「世界はたった1つの教室」と言った方がいます。私はこれを聞いた時に、「全ての機会が学びにつながる」という私の好きな考えをうまく表現してくれていると喜びました。経営領域でいえば、学校での授業やセミナーはもちろんのこと、自身の買い物や美容院などのサービス利用などの消費経験の機会、オンライン動画、SNS、電車の中つり広告やテレビCMを見る機会、アルバイトやボランティア、家族・友人の仕事経験を聞く機会なども全てです。小・中学生であれば、お菓子やゲームの選び方やお小遣いの管理方法などもあるかと思います。「なぜうまくいくのだろう?~だからだろうか」、「なぜ心に刺さるのだろう?~だからであろう」と自分の頭で考え続けることにより、思考する力が磨かれていくのだと考えています。まさに日常におけるどの場所、どの瞬間も学びのプロセスになりえます。日常がより楽しくなる過ごし方として実践してもらえたら嬉しいです。

こども達の思考する力を育もう

立命館大学の依田ゼミでは、グランドルールにもとづき、自分の頭で考え、最後に振り返りを実践するというプロセスで思考する力を高めています。このプロセスは、キッザニアでこども達が体験する活動の流れとよく似ています。

一例として、キッザニアの「キャリア教育実践プログラム」を紹介しましょう。このプログラムはキッザニア体験を、学校でのキャリア教育に活用できるように設計されています。学校内での活動とキッザニア体験を組み合わせて、事前学習~キッザニア体験~事後学習というプロセスで進められます。

まず、事前学習では「働くこと」をテーマにして、身の回りの仕事について調査やアンケートを実施します。その結果を検証すると同時に、こども達は自分の将来についても考え、グループや教室内で話し合いと発表の場を設けます。それをもとに、キッザニアでの活動計画を立てます。

次のプロセスはキッザニア体験です。「こどもが主役の街」キッザニアでは、さまざまな種類の職業・社会体験が可能です。これらのアクティビティでは、自分で考えて行動するというグランドルールにもとづき、こども達はリアルな環境の中で職業体験を行います。

事後学習は学校に戻ってから行いますが、中心になるのはキッザニア体験の振り返りです。こども達は体験で得たことや考えたことを仲間たちと共有し、働くことに対するイメージをより明確にします。このように「キャリア教育実践プログラム」では、全てのプロセスに自ら考えることが関わっているのです。

依田ゼミの取り組みでは、「思考することで洞察力や判断力を磨く」ことの重要さが述べられていました。キッザニアの体験も、こども達は未知の仕事に対して自分で考え判断するきっかけになります。情報を上手に活用し、自らの思考と行動によって、自らの体験をよりよいものにできるとよいでしょう。

今回のコラムでは大学での事例研究を紹介しましたが、思考する力向上の基礎になる部分は、小学校や中学校の授業にも共通しており、ご参考としていただける部分もあるのではないでしょうか。

同じように、職業体験を提供しているキッザニアでも、こども達の思考する力が高まるような体験を提供すべく日々挑戦をしています。キッザニアは体験を通じて生きる力を育てる場であり続け、こども達とともに次世代の社会づくりに貢献したいと願っています。

キッザニアの取り組みと施設内での活動について、詳しくは以下の資料をご覧ください。

資料ダウンロード