「こども達が決めた!キッザニア東京訪問の全貌」〜一人ひとりが描いた未来への地図〜

しかし、実際に社会での体験からの学びとはどのような学びがあるのでしょうか。

今回のコラムでは、こども達が提案したキッザニア東京への訪問実現に向けて、いくつもの課題をどのように乗り越え、実行していったのか、プロジェクトの詳細や先生、こども達の声をご紹介します。この体験談を通じて、こども達の成長を支える学びの機会のアイデアやヒントを見つけていただければ幸いです。

【森 健都先生インタビュー】森 健都 先生

横浜市立旭小学校4年1組 教諭。神奈川県出身。横浜市立小学校教諭5年目。小学生時の「総合的な学習の時間」における地域や人との繋がりから学ぶ良さを経験し、今度は実践する立場として奮闘中。

挑戦のはじまり「キッザニアに行こう!」

2024年春、旭小学校4年1組のこども達は「自分のキャリアを探究し、将来の自分を見つける」というテーマで総合学習をスタートしました。この学びの目標は、将来の進路を考えるために、さまざまな職業を知り、自分の興味を見つけることです。そして、「キッザニアに行こう!」プロジェクトが始まったきっかけは、こども達が「自分の未来を考えたい」という想いからでした。「夢を膨らませることが、人生を切り拓く第一歩になる。そのためには、まずこども達自身が自分の力で目標を達成する経験を積むべきだと考えました。」と先生は語ります。

「キッザニアに行こう!」プロジェクトのきっかけを教えてください。

このプロジェクトは、2024年度の総合の時間に1年間かけて行った取り組みの一つです。大切にしたのは、こども達が持つ問題意識。新学期にこども達と向き合ったときに、半分ぐらいの子は「将来何しよう?」だったり「この学習が何につながるの?」といったような疑問を持っていると感じました。その問いへの答えを探す授業ができればという想いが、このプロジェクトのきっかけになりました。

多くのこども達が同じような疑問を持っていると思いますが、そこからどのようにプロジェクトが動きましたか?

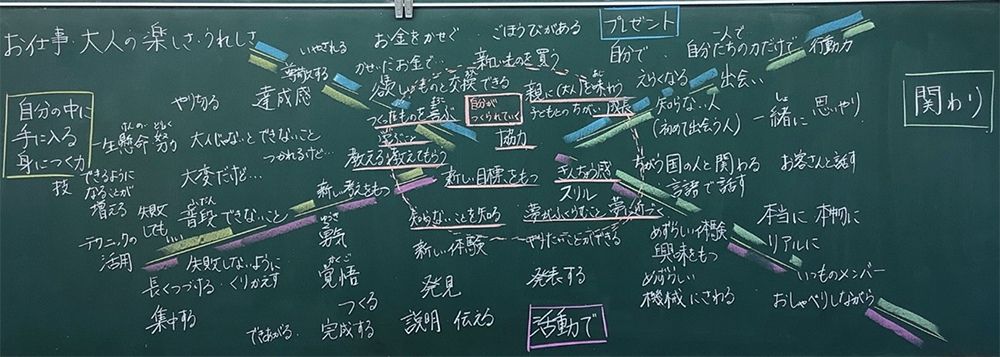

最初は、こども達が持っている想いや疑問をしっかり言葉にするために、「今自分が将来どうなりたいと思ってる?」という質問をたくさん出して、さらにアンケートをとりました。その過程で、「自分たちは、まだまだ全然考えられてないのでは?」という気づきがありました。まずは「どんな仕事があるのかを知ることから始めなきゃ」ということになり、クラスで話し合いをしました。

最初はみんな、学校周辺で職場体験を考えていましたが、ある児童が「キッザニアがある!」と提案したことから、この取り組みがスタートしました。

そのとき、他のこども達の反応はいかがでしたか?

その時点で周りのこども達は「そんなの行けるわけないのでは?」という反応でした。

学校にはさまざまなルールがあり、こども達はそれをよく分かっているので、「どうせ無理だよね」と思う部分が最初から見えているようでした。さらに前例がないことなので、こども達にとっては、未知の挑戦に一歩踏み出すことにもなります。大人でも怖いことです。

そこで、こども達の気持ちを確かめるために「本当にそれ行けるの?」と、なげかけてみました。そうすると、こども達の中でスイッチが入ったようで、「お願いするだけでもしてみようよ!」という声が出てきました。そこから、クラスでキッザニア東京へ行くための挑戦が始まりました。

プロジェクトを進めていく中で、どのような壁や困難に直面しましたか?

情報収集や準備はスムーズに進みましたが、最終的にはそれぞれが調べたことを保護者や校長先生に発表して、キッザニア東京への訪問に対して賛成してもらうことが必要です。こども達にとって、大人に向けて相手を説得するためのプレゼンテーションをするのは初めての経験になります。その準備のため、こども達同士でプレゼンテーションの練習を重ねました。

校長先生へのプレゼンテーションは大人でも緊張しますよね。結果はいかがでしたか?

「校長先生から、ここを乗り越えたら行っていいって、宿題が出たよ」と言いながら、こども達が「どうやったら行けるかな?」について真剣に話し合いを始めました。そういったプロセスを経て、校長先生からの問いかけにもしっかり応え、最終的には賛成をしてもらうことができました。

他にも大変だったことなどありますか?

「一人でも行けなかったらどうする?」という問題もありました。いったんは「その子が、他のみんなは行ってもいいよと言うのであれば行こうよ。戻ってきて情報共有しよう」っていう話でした。それについては、私から「それってその子の本音を聞き出せてるかな?」という疑問をなげかけました。すると、こども達は早速話し合い「やっぱり全員が行けなかったらやめよう」という結論に至りました。結果として、クラス全員でキッザニア東京へ行くことができたのですが、真剣に議論を重ねたからこその結果となりました。

こども達にとって、さまざまな困難を乗り越えたプロジェクトですね。その中でどのような学びがありましたか?

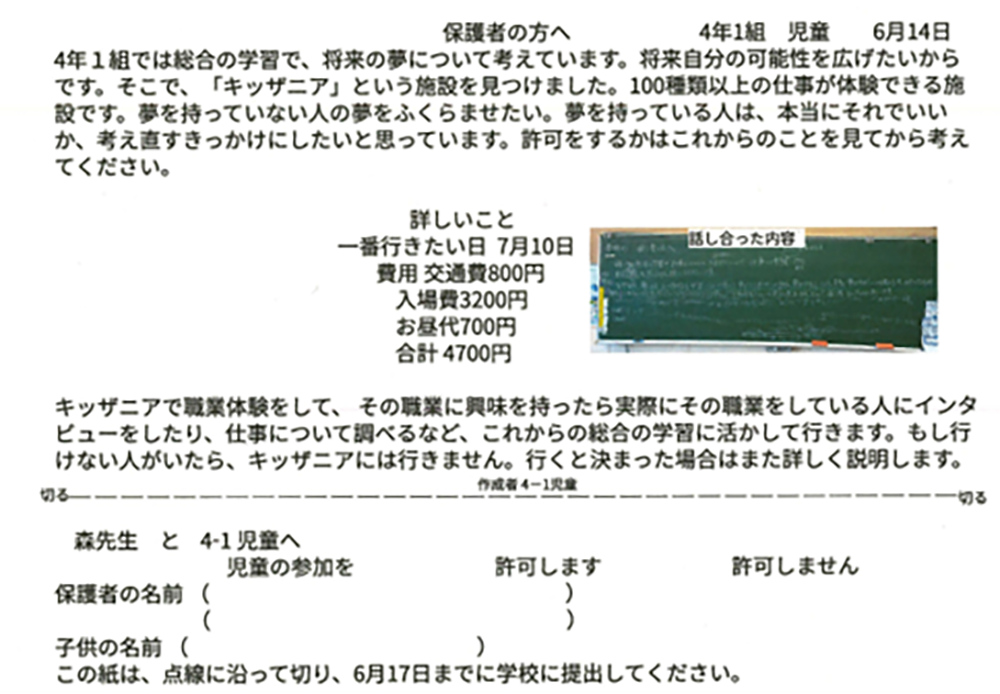

先ほどお話をした「みんなで行くことに意味がある」という議論で、クラス全体が一つになり、その後の活動でも、「キッザニアはみんなで行ったから、この後の活動も全員ができなきゃ意味がないんじゃない?」という流れができたように思います。これは大きな学びになったと思います。また、この取り組みを通して、こども達はさまざまな学びを横断的に実感することができました。例えば、保護者に伝えるための文章を作成する過程では、敬語や文章構成を考えることになり、これは国語の学びに直接つながります。また、行き方や場所の確認、地図の読み方など、実生活に密接に関わる社会的なスキルも自然と学ぶことができました。こうした活動を通じて、こども達は日常的に学んでいる国語や算数、社会科などの力が実際にどのように活かされるかを体験し、学びの幅が広がっていきました。

こども達が実際に作成した保護者宛のお手紙

キッザニア東京訪問—夢を現実に—

さまざまな難関を乗り越え、いよいよこども達が待ち望んだキッザニア訪問の日がやってきました。こども達は、キッザニア東京を訪れる前に「働く」ことへの理解を深め、具体的な職業イメージを養うための事前学習を行いました。

来場前に、どのような準備をされましたか?

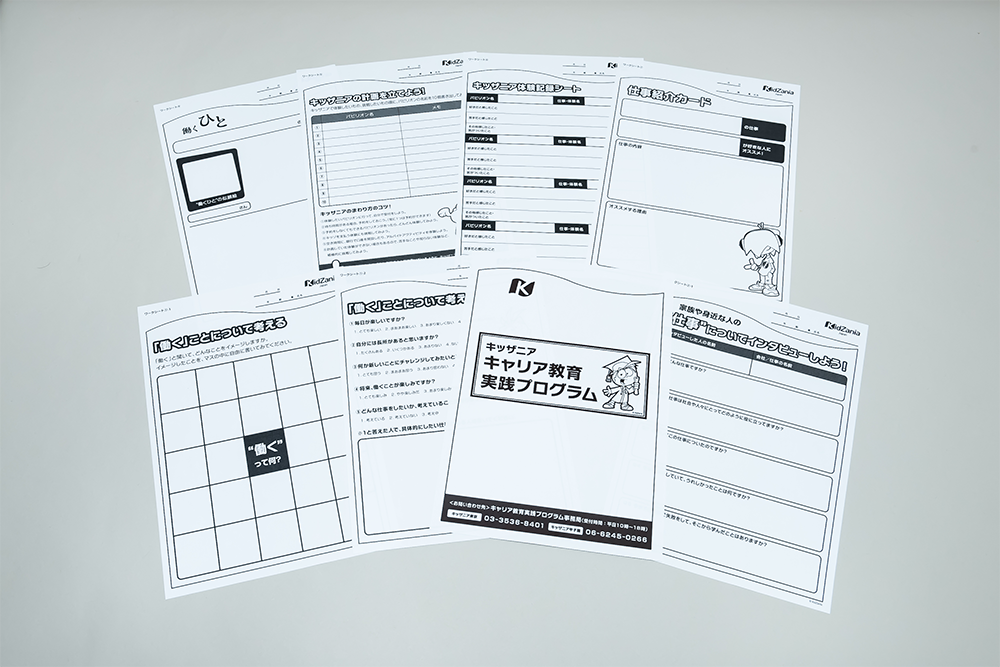

キッザニア訪問の準備を進めていく中で、キャリア教育実践プログラムを活用しました。例えば、「はたらく」を中心に想起した言葉を入れるシートはとても使いやすく、こども達はマスに書き込みながらいろいろと考えられるので、「はたらくこと」を捉えやすかったのではないかと思います。

他にも、みんなで訪問時のスケジュールを考えました。

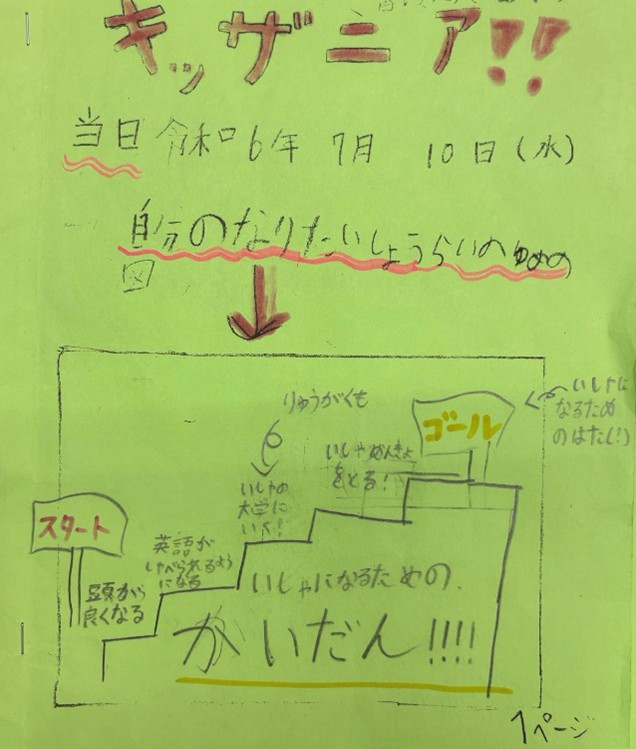

こども達は、キッザニア東京に行く前に「自分は将来こうなりたい」と思って挑んでいるかもしれませんが、実際にはキッザニア内にはたくさんの職業があるので、まず挑戦してみて、そこに惹かれれば、その道に進むこともできる。そんな話もしました。

訪問前の授業の中で、こども達が自らの固定観念を崩し「こんな道もあるんだな」と気づく部分も多かったように感じました。

こども達が作成したキッザニア訪問のしおり

来場時のこども達の様子はいかがでしたか?

実際に体験したこども達の中には、計画していなかった職業体験がとても楽しかったと振り返る児童もいました。職業について、最初は本で知る、という方法もありますが、やはり体験が一番だと思っています。

さまざまな挑戦を経てキッザニア東京へ来てくれたこども達。ここでは来場後の感想をこども達の声としてご紹介します。

・ぼくは、キッザニアに行く前は、しょうらいのゆめが、わからなかったです。

けど、キッザニアへ行ってから、ゆめが、ふくらみました。

・仕事ってこんなに難しいんだと気づいたきがします。それでもがんばってやりとげるとお給料がもらえたりして、たっせい感があったりしました。

・きょうみをもっているしごとがあって、本当にその仕事でいいのかたしかめたかったので、えらびました。

・じぶんは、もっとひとまえではなして、りっぱな大人になりたい。

・キッザニアのぜんぶのしょくぎょうをたいけんして、しょうらいにいかしていきたい。

キャリア教育実践プログラムの紹介

キッザニアのキャリア教育実践プログラムでは、キッザニアで体験できる内容を事前に調べて自分の体験プランを作成する行動計画表があります。その計画表を活用することで、来場前の計画から計画の実行(キッザニア来場)、そして来場後の振り返りという流れのなかで、学びのプロセスを体験することができます。

※キャリア教育実践プログラムは、キッザニアへの来場予約をしている学校団体様に提供しています。

学びの広がり—未来へ向けて—

自分たちでキッザニア東京訪問を果たした4年1組の挑戦はまだまだ続きます。

夢が広がる!まちたんけん

キッザニア来訪の次のステップとして、旭小学校周辺のまちたんけんが行われました。こども達は、実際に自分たちが住む地域の中で、職場体験やインタビューを通じて、働いている人々と直接触れ合い、さまざまな職業と出会うことができました。また、こども達のアイデアで、独自のお仕事カードを作成しました。

こども達が作ったおしごとカード

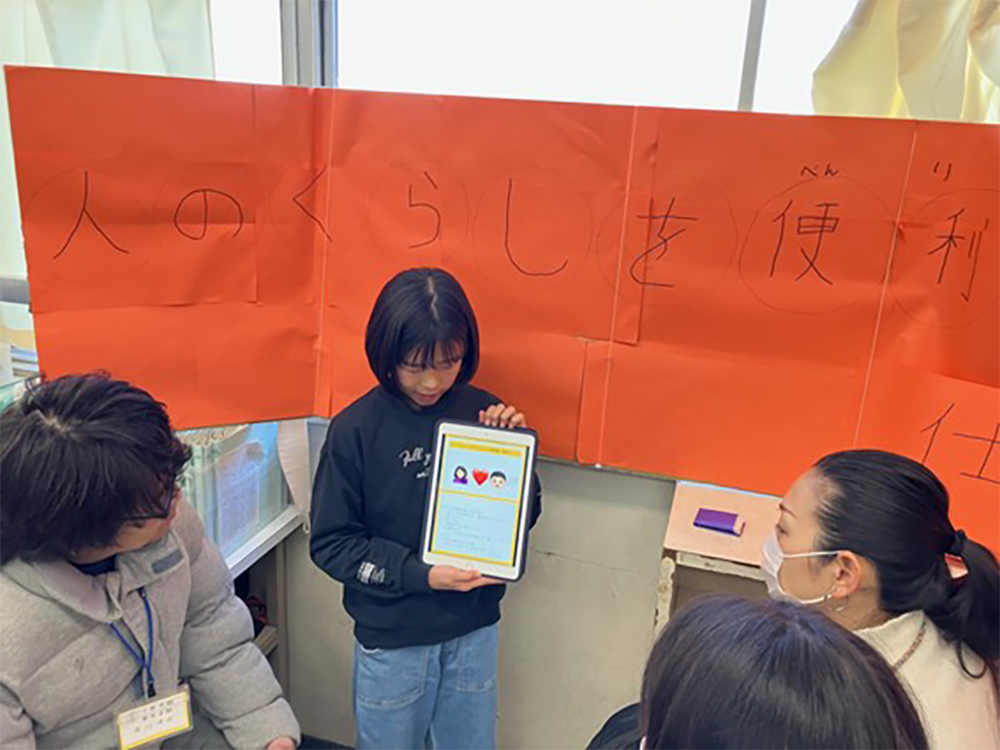

成果を発表!あさひまつり

2024年12月に、このプロジェクトの集大成となる「あさひまつり」が開催されました。こども達は、春から取り組んできた内容をもとに、自分の将来について考え、職場体験やインタビューで学んだことを一人ひとり発表しました。

あさひまつりを経験した4年1組の感想(抜粋)をご紹介します。

・自分をかたるってなんだろうとおもったけど、ゆうきをもつこと、あきらめないでやること

・自分のはっぴょうをきいて、大人たちが質問をしてそれをこたえていくことで自分を語ることができる。

・発表してかんじたことは、自分を語るには、もっともっと自分のことをしって、なりたい仕事のことを知らないといけないと思った。

1年間の学びの成果と未来

春に自分たちで決めたキッザニア東京訪問を、夏にやり遂げ、そこから秋に地域での職場体験、冬にあさひまつりで成果発表、と経験を重ねたこども達。今は春とは違う姿を見せているようです。

あらためて、4年生とはキャリアを考えるうえで、どういう学年でしょうか。

4年生は、今までは2分の1成人式のようなイベントがあり、未来について具体的に考え始める時期だと思います。今は、成人の年齢が18歳に引き下がっているため、こども達に「18ということは、8年後にみんな成人って言われちゃうんだよ?」みたいな話をします。すると、みんなちょっとドキッとしながら、「成人まであと8年しかないんだ」といった感覚になるようで、気づきをたくさん得てくれるように思います。

そんな4年生が、この1年間さまざまな経験を重ねました。そこで見られた変化はありますか?

「自信」と「意欲」について、変わったなと感じています。例えば、人前で話すというのはこども達にとってすごく難しいことだと思います。でも、一人で話すという極限の状況に立って、それをやり遂げたことが、こども達の成長につながったと思います。その背景として、この1年間の体験があったからこそ、話す内容に自信を持てたのだと思います。

また、自信が意欲につながりました。あさひまつりで発表を終えたこども達の中から、もう一度発表したい、という声があがりました。それは、発表を聞いてくれた人たちの良い反応を見て、こども達が自分をもっと表現したいと感じたからだと思います。

キッザニア訪問とまちたんけん、そしてあさひまつりの発表を通して、こども達は自分の成長を実感し、それを他の人に伝える力を身につけました。最初は発表することに不安を感じていた子も、今では自信を持って自分の意見を伝えられるようになったのも、本当に大きな成果だと思います。

最後に、未来のお話になります。大人になった4年1組の皆さんへメッセージをお願いします。

メッセージ、難しいですね(笑)。今回の取り組みを通じて、キャリア教育がどれほど広い範囲に影響を与えるものかを改めて実感しました。授業や大人との関わりが、こども達の学びやその後の人生にどんどんつながっていくのだと実感しています。それを踏まえて、こども達が大人になったとき、10年後、20年後に自分たちが受けた学びがどう生きていくのかを考えたとき、ぜひ伝えたいメッセージがあります。

それは、「あなた達は次の世代に何を伝え、どう伝えていくのかを考えてみてください」ということです。今の学びだけではなく、これからの人生でさまざまな経験を積む中で、ふと立ち止まって考えてほしいのです。「次の世代に何を伝えるべきか?」と。

探究学習は決して一回限りのものではありません。学びは一生続き、その影響は未来に向かって広がっていきます。だからこそ、こども達が今の学びをどのように活かし、どのように次の世代へ繋げていくかをしっかり考えてほしいと思います。

未来を創るのは今のこども達であり、その学びを次にどう繋げていくのかが重要だと感じています。彼らが得た経験や知識をどう伝えていくのか、ということをしっかり考えることが、これからの社会にとって大切なことだと感じています。

この1年間の経験は、こども達にとってどのようなものだったのでしょうか?

こども達が4月に目標として掲げた身につけたい力について改めてふりかえり、キッザニア東京に向けたお手紙をまとめてくれました。(抜粋)

学び・身についたと思う力

⚪思いをもつ力

•この先のことや問題点を考える力

•問題を解決するために何が必要か見つける力

•自分の分せき・振り返る力

•意味や価値を見つける力

⚪関わる力

•伝えたいことを言葉で表現する力

•相手に合わせて人と関わる力

•具体的に分かりやすく伝える力

•知りたいことを聞き出す力

⚪やり抜く力

•相手が納得するまで、説明する力

•失敗を恐れず挑戦する力

•計画を行動に移す力

そんなこども達の変化を見守っていた保護者のみなさまの感想をご紹介します。

・まず、キッザニアに行く、という特別な体験を、自分たち主導でやりとげるという経験が出来たことが、とても良かったと思います。またキッザニアから始まり、インタビューや実際の現場で職業体験をして、より具体的に仕事についてのビジョンを持つことが出来たため、将来の仕事について机上だけでは得られない貴重な学習になったと思っています。

・まさか小学校で、子供達主体の体験が出来るとは思ってなかったので驚いたと共に、子供がちゃんと出来るのか?との不安がありました。

子供が考えて動き、話すということを大事にしたいと何も言わず見守ってましたが、大人が思う何倍も頑張り、話す事を勇気を持って大きな声でやっていました。また将来に向けての考え方を具体的に持つようになったのか、人の動きや気持ちに以前よりも気づくようになったと思います。

まとめ

今回の旭小学校4年1組の総合学習において、キッザニア東京での職業・社会体験を通じて広がった学びの連鎖は、こども達が自分の将来を考え、夢を膨らませる貴重なきっかけとなりました。このプロジェクトを通じて、こども達が主体的に学び、成長する姿を見守ることができました。

このような学びの連鎖は、他の学校でも実現できる可能性があります。キッザニアとともに、こども達の生きる力を育む新たな一歩を踏み出すことで、未来に向けて豊かな学びが広がります。その先にはこども達一人ひとりの輝かしい未来が待っていることでしょう。

森先生、旭小学校4年1組の皆さん、ありがとうございました。

資料ダウンロード