探究学習に効果的なICTツールとは?

文部科学省[1]も、教科指導にICTを活用することでこども達の関心を高めて、分かりやすい授業を実現することができる、としています。このように、教育の場でもその効果が謳われているICTですが、そのツールの活用方法については充分な情報があるとはいえない状況です。そこで、今回のコラムでは、ICTを探究学習に取り入れて様々な成果をあげている芝浦工業大学附属中学高等学校の岩田 亮 先生に、自立的なICTツールの実践的な活用についてご紹介いただきます。ドローンを使った授業など、先生にとってもワクワク感のある事例ですので、ぜひご覧ください。

【執筆・監修者紹介】岩田 亮 先生

芝浦工業大学附属中学高等学校 学年主任(技術・情報科)。

関わった著書に『PBLのカリキュラムデザイン』『はじめてのロボコンにチャレンジ』等。

研究分野は『指導方法と教育教材の開発に着目した制御系プログラミング教育』。

2018年より非常勤講師として国立大学の教職課程『情報教育法Ⅰ』を担当。

誰でも始められる!ICT教育教材

前回のコラムでご紹介したように、ICT教育には、こども達の学習意欲を高め、深い学びへと繋げるための強力なツールが豊富にあります。まずは気楽に使ってみることが大切なのですが、実際にツールを導入するだけでは、その効果は最大限に発揮されないように感じられます。ICT教育を「成功した」という状態へ持っていくためには、生徒の興味関心に合わせたツール選択、協働的な学びを促進するグループワーク、そして教員のサポートという3つの柱を軸に、効果的に活用することが重要となってくるようです。

しかし、現実問題としてこども達に合った教材をゼロから探したり、開発したりするとなると日々の業務に加え、さらに仕事が増えてしまいます。実績があることが前提で、生徒が一人でもできて、かつ協働的な学びの中で、教員のサポートもできるだけいらない、そんな教育教材があったらいかがでしょうか?そんな、先生方の「あったらいいな」をカタチにしてみました。

そのツールがこれからご紹介する1)Googlesスライド、2)Clipchamp(動画制作)です。教員が教えるのではなく、生徒自ら学ぶ・自走することをコンセプトに開発をしました。もちろん、協働的な学びにも効果的です。ここからは、まずツールの説明をして、その後でそれらのツールが探究学習の中でどのように活用されているのかをご案内します。

ツールの紹介

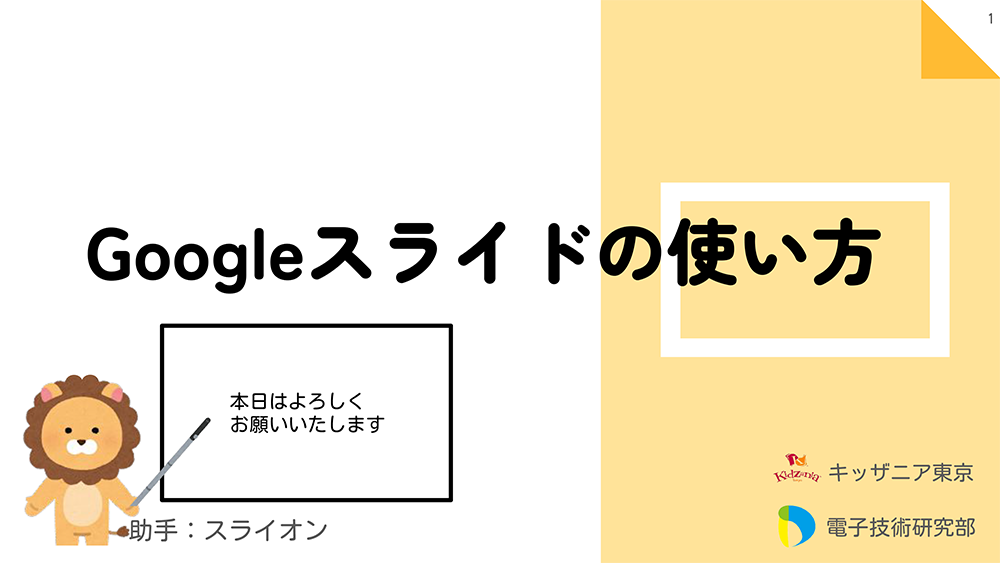

1)Googleスライド

Googleスライドは、PowerPointと同様に視覚的に情報を提示できるプレゼンテーションツールですが、オンラインで共同編集できる点が大きな特徴です。この機能を活用することで、子どもたちは、まるでホワイトボードにアイデアを書き出すように、自由に発想を出し合い、互いの考えを共有しながら、グループで課題に取り組むことができます。場所や時間に縛られず、好きな場所で自分のペースで作業を進めることができるため、ICT教育が目指す柔軟な学習環境を実現します。さらに、ブレインストーミングで生まれたアイデアを基に、共同で発表スライドを作成することで、より効果的なプレゼンテーションを作り上げることができます。Googleスライドは、子どもたちの創造性を刺激し、協働的な学習を促進することで、これからの社会で求められる能力を育む上で非常に有効なツールと言えるでしょう。

<先生方へ>

こども達には「一人でもできるように作ってあります。はじめはテキストを見ながら同じように作業をして、どうしてもわからなければ、動画をみながらやってください」とお伝えください。特に小学校の低学年の先生方は机間巡視をしながら、フォローをしてあげれば、一人でもこのスキルを身につけることができると思います。まずは、試してみて下さい。

資料ダウンロード

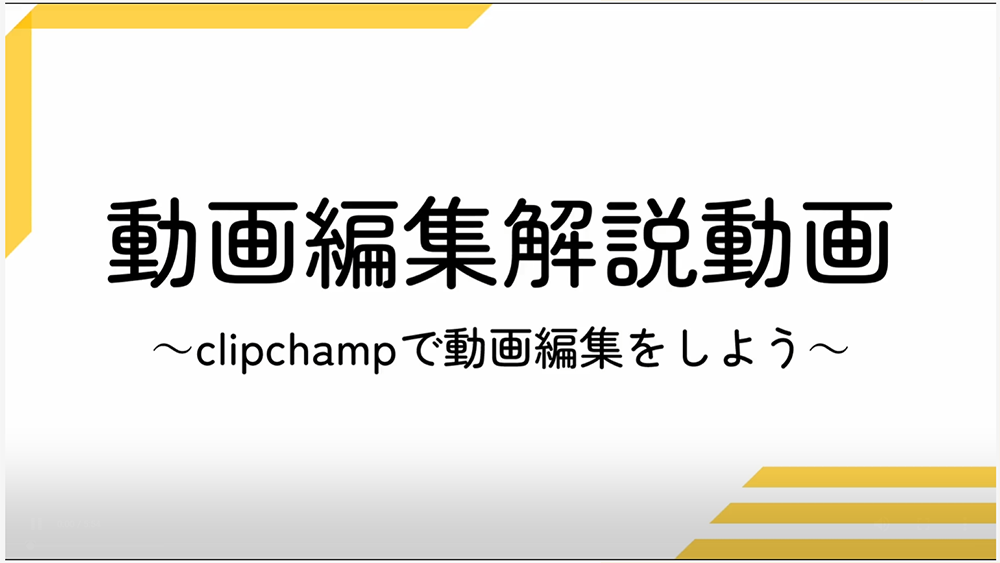

2)Clipchamp

Clipchamp(クリップチャンプ)は、短い動画を作成できる手軽な動画編集ツールです。InstagramやTikTokといったSNSで動画を見る機会が多い現代のこども達にとって、Clipchampは身近なツールと言えるでしょう。このツールを活用することで、こども達は自分の考えやアイデアを動画という形で表現し、創造性を育むことができます。例えば、私が実際にやっていますが、授業で新しい科学技術を学習する際、Clipchampを使って、一人ひとりが興味のある最先端の科学技術について1分間の動画を作成する活動を取り入れることができます。こども達は、動画を作成する過程で、自ら情報を収集し、それを分かりやすく整理する力を養います。また、動画編集という新たなスキルを習得することで、表現の幅を広げることができます。さらに、グループで協力して、4人の生徒が作成した動画を1つの動画にまとめる活動も効果的です。この活動を通して、生徒たちは互いの動画を見て意見交換を行い、動画編集のスキルを教え合いながら、より完成度の高い作品を作り上げることができます。そして、完成した動画をクラス全体で鑑賞することで、多様な科学技術に触れる機会となり、学習意欲を高めることができます。このように、Clipchampは、単に動画を作成するツールにとどまらず、子どもたちの学びを深め、コミュニケーション能力や協働的な学習能力を育むための有効なツールと言えるでしょう。

<先生方へ>

初学者向けに、主に小学4年生から中学1年生向けにつくった動画です。動画を再生して、音声と字幕で学びます。私がやっている方法は、事前にインストールまで済ませて、授業ではイヤホンを持ってきてもらい、テーマを説明したあとにこの動画をみながら、できるだけ質問せずに、自分で動画を作成するように指導しています。また、じっくり取り組みたい生徒の気持ちを支えるために、もし終わらなかったら自宅で続けて下さい、と言っています。

資料ダウンロード

ICT教育教材の活用事例―探究ITという試み―

次に、こういった教材を活用して、どのような授業を行っているのか、事例をご紹介したいと思います。昨今話題となっている探究学習ですが、芝浦工業大学附属中学高等学校では2021年にSHIBAURA探究をスタートさせました。この探究はグローバル系とIT系の2分野から構成されており、今回ご紹介するのはIT系の授業「探究IT」です。「探究IT」では「誰かのための『新しい』を創る能力を養う」ことを目指して様々な授業が展開されていますが、その中の一つが、中学1年生が挑戦する「Scratchでドローンを飛ばして遊ぼう」です。前回ご紹介したプログラミングソフトScratchでドローン制御のプログラミングを作成し、思う方向にドローンを飛ばす、という内容なのですが、生徒は先生へ質問することなく試行錯誤で取り組みます。最初はうまく飛ばすことができないチームもあるのですが、考え抜いた末にドローンを指令通りに飛ばすことができると、達成感あふれる歓声が飛び出します。また、そのプロセスでドローン飛行が周囲に与える影響などを客観的に考える「慎重さ」も身につきます。そして、その成果をGoogle スライドやChipchampなどへまとめて発表することで、振り返りの良い機会となります。

楽しく取り組むことが第一歩

第2回・3回でご紹介してきた教育教材は、こども達だけではなく、むしろ先生方や保護者でも楽しく体験できることを大切にしています。特に、私はこのような教材を開発する際は、生徒のわかりやすさと併せて先生や保護者の方々、とりわけ普段あまりICTツールに接していない初心者の方に向ける気持ちで作成しています。なぜならば、こども達から質問を受けると予想される方々が、壁を感じることなく、こどもと一緒になって楽しく取り組んで欲しいと考えているからです。そのため、ICT初心者の方々がこれらの教材を見たときに、文字ばかりでマニュアルや説明書みたいであっては、拒絶反応がおきて、その後が続かないことは想像に難くありません。そのため、教材自体の見やすさ・楽しさ・わかりやすさを重要視しています。こども達がせっかく興味や関心を寄せたとしても伴走者である先生方や保護者の方々がさじを投げたくなるような代物であっては、こども達の「できたらいいな」という好奇心を失くしてしまいます。このように、「誰でも気軽にできる」教材ですので、まずは、ぜひこのコラムをお読みいただいた先生方に体験して頂ければ幸いです。より多くの人たちがICT教育の楽しさに気づき、それが社会全体に広がることをこころから願っています。

まとめ

ICTを活用した教育では、単にデジタルを駆使するスキルを学ぶだけではなく、自立・自走する姿勢や他の人たちとの協働も身に付けることが可能となります。その事例として、コラムでは、個々人の発想をチームで議論してまとめ、より多くの人へ発信するためのツールとしてGoogleスライドやClipchampをご紹介しております。こういったツールを活用することで、こども達の学びがインタラクティブなものになり、相乗効果でさらに発展することが期待されます。

こういった自立・自走や発信力といった力は、こども達が将来社会で必要とするスキルや態度だと考えらえます。こどものための職業・社会体験施設であるキッザニアでも、自分で体験を選択しスケジュールを組み立てるという自立・自走、またアクティビティで初めて出会う他者と協力し、意味のある職業体験にするなど、生きる力を育むことを目指しています。このコラムでご紹介したICT教育と同様に、キッザニアもこども達の未来へ資する施設でありたいと日々成長を続けています。

資料ダウンロード