【基礎編】アントレプレナーシップ教育とは?答えのない時代を生き抜く力を育むヒント

しかし、日本の大学におけるアントレプレナーシップ教育の受講者は学生全体の1%に過ぎず、諸外国に比べてアントレプレナーシップに関する各種指標が相対的に低いことが示されています(文部科学省 アントレプレナーシップ教育の現状について)。Global Entrepreneurship Index 2019のランキングでは、日本は137カ国中26位です。特に「在学段階でのアントレ教育」や「商業的・法的整備」といった項目で他の主要国と比較して順位が低いことが示されており、日本のアントレプレナーシップ教育は他国に比べてまだまだ広がりが必要とされているようです。[2]

アントレプレナーシップ教育は、起業する人を育成する教育のように聞こえるかもしれませんが、小・中学生にとっては、もっと身近なものとされています。例えば、自分で課題を見つけ、工夫して取り組み、まわりと協力しながら新しい価値をつくっていく。そうした姿勢を育てていくことが、大きな狙いと考えられます。

現在、総合的な学習の時間や探究活動などで、こども達が「もっとこうしたらいいのに」と自分で考え、友達と意見交換をしながら行動していく姿は、まさにアントレプレナーシップの芽生えといえるでしょう。そのほかにも、学校生活の勉強やさまざまな活動の中に、その種をたくさん見つけることができます。

毎日の学びの中で、こども達が「自分で考え、やってみよう」と思えるような場面をどう増やしていくか?このコラムでは、大学を中心に、さまざまな教育現場でアントレプレナーシップ教育を実践されている大阪公立大学の山田裕美先生が、アントレプレナーシップの基本的な考え方やその背景について、分かりやすく解説しています。アントレプレナーシップ教育のはじめの一歩を踏み出してみませんか?

【執筆・監修者紹介】山田 裕美 先生

大阪公立大学 国際基幹教育機構 高度人材育成推進センター 講師

2012年、九州大学経済学府産業マネジメント専攻(QBS)修了(MBA)。大学卒業後、IT企業に就職。退職後、Asian Institute of Technology(タイ)、ESCP-EAP

Europeにて修士修了。タイにて事業立ち上げ、本社マレーシアにてManaging

Directorを経験し、帰国後、QBSヘ入学。上海交通大学留学後、九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター(QREC)に着任し、アントレプレナーシップ教育、研究に携わる。2022年度より大阪公立大学国際基幹教育機構高度人材育成センター講師の他、高校生や小学校等も教育を実施している。

アントレプレナーシップ教育が今、なぜ必要か?

私は大学で、アントレプレナーシップ教育に携わり、学生が実際に体験しながら学べる授業を大切にしています。このコラムでは、アントレプレナーシップとは?という疑問をお持ちのみなさんに向けて、その背景や考え方を、できるだけわかりやすくご紹介したいと思います。

「アントレプレナーシップ教育」と聞くと、起業やビジネスの技術を教えるものと思われがちで、小学生にはまだ早いと感じられるかもしれません。

しかし、経済産業省や文部科学省の定義[3][4]を見ると、その目的は変化の激しい社会に対応するため、探究的な考え方を働かせ、横断的かつ総合的に学びながら課題解決力と自己の生き方を考える力を育てる事とされています。

つまり、アントレプレナーシップ教育を広くとらえると、「自分で考え、行動し、協力して価値を作りだす力」を育てることであり、失敗を恐れず挑戦し、日常の課題を解決する力や、将来を生きる力を醸成すると考えられています。このため、小学生や中学生の成長にも重要な役割を果たすといえます。

アントレプレナーシップ教育の歴史と日本が抱える課題

日本ではまだなじみの薄いアントレプレナーシップという言葉は、かなり前から世界中で使われており、こども達も早い段階から学んできました。例えばアメリカでは、こども達が自宅の前でレモネードを売ってお小遣いを稼ぐような身近な体験が、アントレプレナーシップ教育の要素に含まれます。

経営学者のピーター・ドラッカーも、著書[5]の中でアントレプレナーシップは単に起業のことだけでなく、芸術や科学、教育、医療、行政などあらゆる分野で発揮される力だと指摘しています。また、特別な才能ではなく、誰でも学び身につけられる能力だとしています。

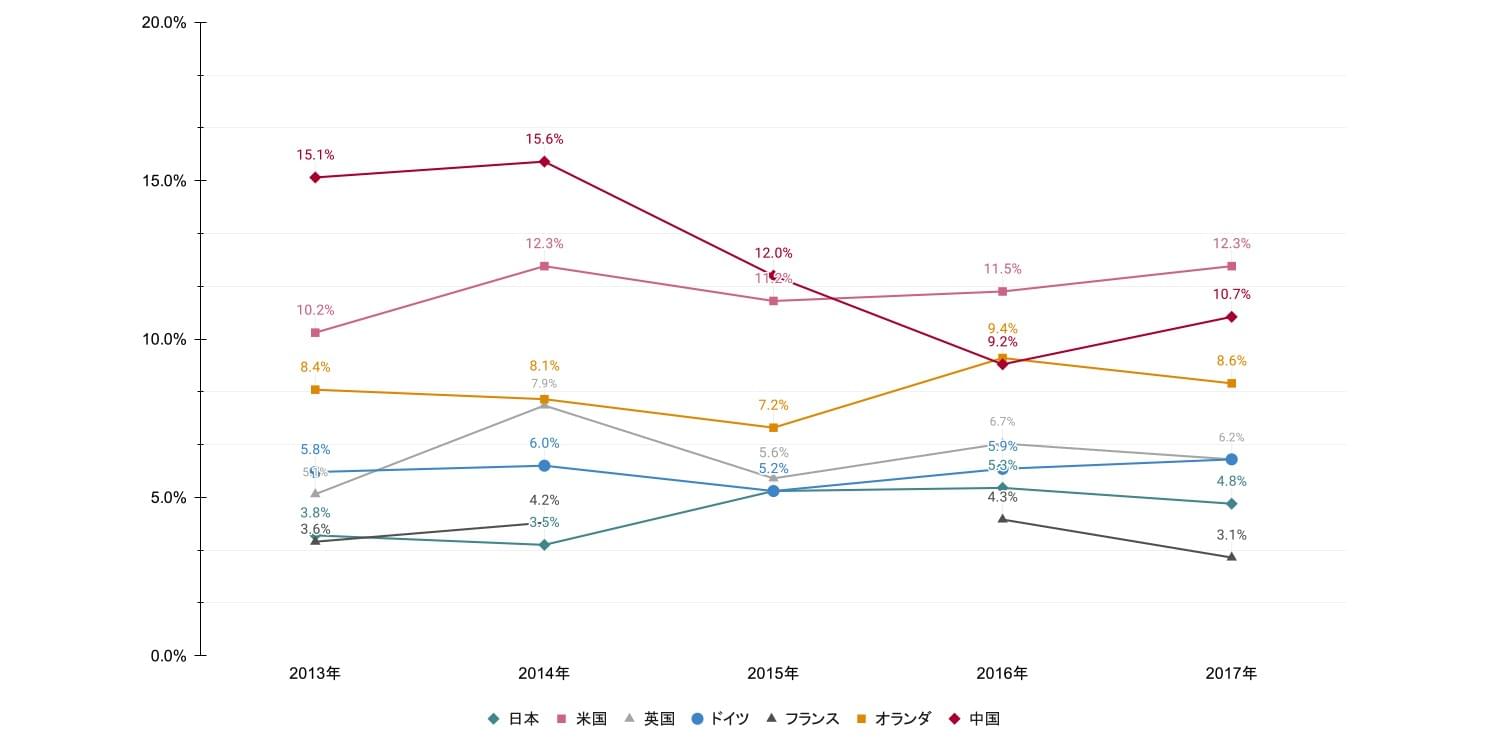

ここで、日本のアントレプレナーシップ教育を理解するために、実際の起業における歴史的背景と現状を見てみましょう。図1における日本の起業率は、すべての新規開業を含めて1990年代以降、おおよそ4~5%で推移しています。[6]また、国際的に比較すると、GEM調査によれば、日本の起業活動は、アメリカ、英国、ドイツ、オランダ、中国と比べて低い水準にあります。

資料:「グローバル・アントレプレナーシップ・モニター(Global Entrepreneurship Monitor:GEM)調査」日本チーム再編加工したものをKCJ GROUPにて編集し、図として制作した。

(注)1.ここでいう「起業活動者」とは、起業のために具体的な準備をしている人、及び起業後3年半未満の人をいう。

資料:「グローバル・アントレプレナーシップ・モニター(Global Entrepreneurship Monitor:GEM)調査」日本チーム再編加工したものをKCJ GROUPにて編集し、図として制作した。

(注)1.ここでいう「起業活動者」とは、起業のために具体的な準備をしている人、及び起業後3年半未満の人をいう。2.国によって調査していない年がある。

では、なぜ日本では起業家が少ないのでしょうか。その理由の一つは、戦後の日本社会にあると考えられます。

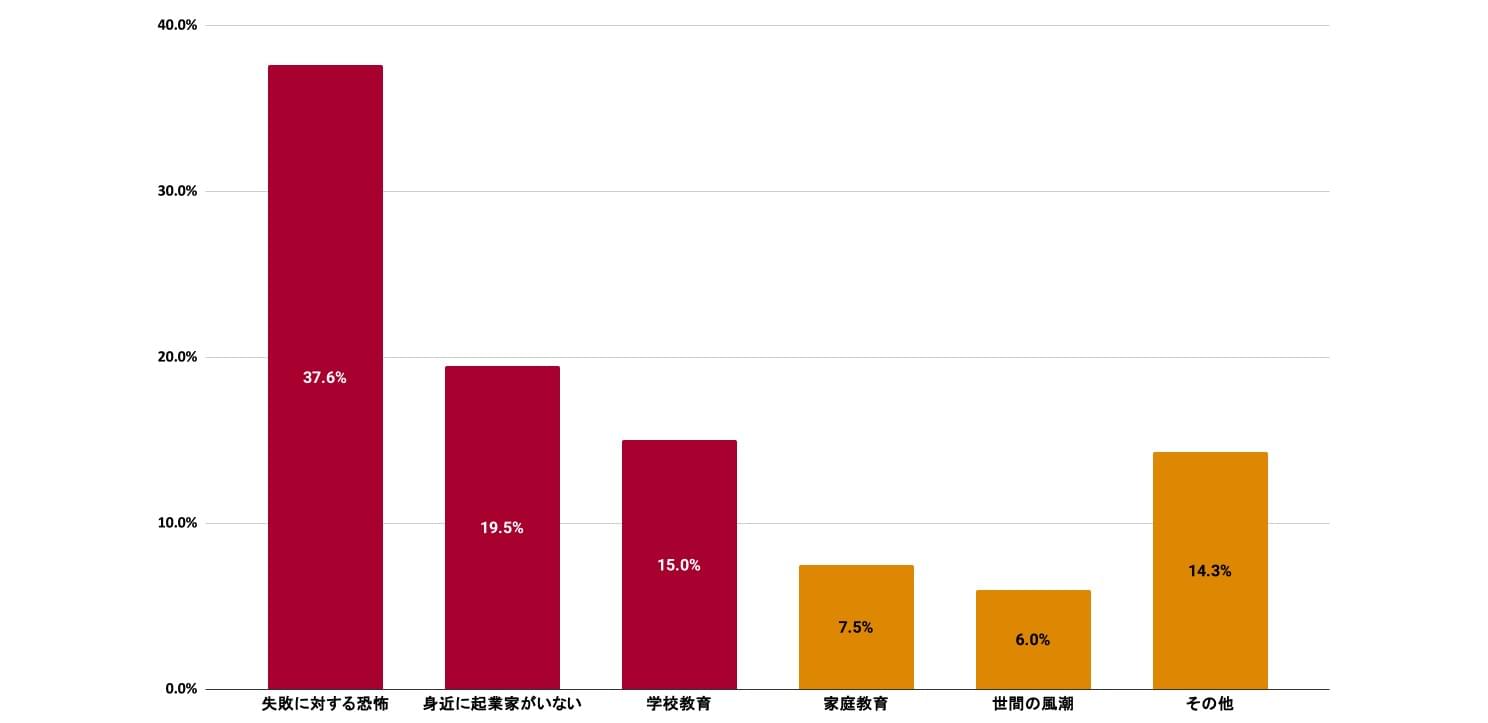

図2で示すように、高度経済成長期以降、安定した大企業への就職が成功モデルとなり、公務員も人気でした。終身雇用や年功序列の仕組みも確立し、多くの人が安定志向を持つようになりました。そのため、不確実なリスクを避ける傾向が強く、企業の失敗が信用を失うことにつながりやすく、再挑戦も難しいという文化的背景ができあがりました。こうしたことから、リスクのある起業が根付きにくいと言われています。[7]

(注)設立5年以内のベンチャー企業1,459社に対して、2020年5月13日-6月12日に実施したアンケート調査の結果(本設問への回答は133社)。

(注)設立5年以内のベンチャー企業1,459社に対して、2020年5月13日-6月12日に実施したアンケート調査の結果(本設問への回答は133社)。(出所)一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター「ベンチャー白書2020」を元に文部科学省が作成したものをKCJ GROUPが再編集し、図を作成した。

また、日本人の「スパイト行動(他人の足を引っ張る傾向)」が経済成長に影響するという研究があります。大阪大学の西條辰義教授らの公共財ゲーム実験(1997年~)では、日本人は米国、中国、カナダの被験者と比べて、自分が損をしても相手を損させたいという心理が強いことが示されました。この傾向は、戦後の復興期に誰もが平等に経済成長に貢献し、同じ教育を受けるという価値観が根付いた結果ともいえます。しかし、こうした心理は、イノベーションや社会経済の活性化を阻害する要因にもなり得ます。そのため、こういった「横並び」を重んじる文化的背景から自由になるためにもアントレプレナーシップ教育は重要であり、自ら行動し、価値を生み出す力を育てることがイノベーションを生み出す環境づくりにもつながる、と考えらえます。

しかし、日本も変化の中にあります。特に高等教育では、2014年度から2016年度にかけて、文部科学省が「次世代アントレプレナー育成事業(EDGE)」を通じて、大学における本格的なアントレプレナーシップ教育を進めました。この事業では、若手研究者や大学院生を対象に、技術やアイデアを活かして新しい事業を生み出すプログラムが提供されました。

その後、2017年度から2021年度にかけては「EDGE-NEXT」へと発展し、全国の大学が連携して、実践的な教育プログラムやネットワークづくりが進められました。

さらに、政府は「Beyond Limits. Unlock Our Potential.」というスタートアップ・エコシステム拠点都市の形成戦略[8]を打ち出し、都市や大学を巻き込んで、起業家教育や支援体制の強化に取り組んでいます。

このように大学を中心とした取り組みが進む中で、最近では初等・中等教育の段階でも、創造性や主体性を育てるアントレプレナーシップ教育の重要性が認識されるようになりました。その結果、高校生向けのプログラムをはじめとし、小学生・中学生向けの授業や体験活動も全国に広がりつつあります。

高校生の事例からみるアントレプレナーシップ教育の実践

事例として、ここでは、キッザニアで、アントレプレナーシップ教育の一事例として、2025年1月から2月にかけて実施された高校生向け探究プログラム「コスモポリタンキャンパス Future Innovators’ Course」の様子をご紹介します。

このプログラムは、「未来に対して自分らしくアクションできる高校生」の育成を目的とし、全4日間にわたって開催されました。起業家や大学教員、大学生のサポートを受けながら、参加者は自分の関心や人生のテーマと社会課題をつなげ、ビジネスアイデアを構想・発表することに挑戦し、17校から39名の高校生が集まりました。

初日はオンラインでの開催。九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター(QREC)の平田一茂先生の進行で、まずは「自分の人生のテーマ」を掘り下げる自己探究ワークに取り組みました。ワークシートを活用しながら、参加者たちは自分を深く見つめ直す時間を持ちました。

2日目はキッザニア福岡で実施され、施設内の街全体を使ったフィールドワークを通じて、事業アイデアの構想を進めました。大学生メンターが各チームをサポートし、自由な発想を広げていくことで、それぞれのビジョンが少しずつ形になっていきました。

3日目は、実際に起業している方々との対話やユーザーヒアリングを体験。実社会の視点を取り入れながらアイデアをブラッシュアップし、最終日には各チームが将来社会で実現したいビジネスアイデアのプレゼンテーションを行いました。中には3Dモデリングを活用して事業紹介動画を制作したチームもあり、高校生とは思えないほど洗練された発表が次々と披露されました。

「起業が自分の進路の選択肢に加わった」と語る参加者もおり、自分の未来を描き、社会とつながるリアルな体験を通して、大きな学びと成長を得た4日間となりました。

このプログラムでは、高校生が、自分の目線で社会をとらえつつ、自らの中にある、やりたいこと・できることをもとに社会がより良くなる道筋や課題を解決するためのアイデアを検討し、それを事業として成立させることを目指しました。そのプロセスでは頭を悩ませながら課題を自分事化し、仲間と一緒に答えを見出す力を身につけたのではないかと思います。

このプログラムの集大成である発表では、キッザニアの大きなステージで、審査員だけでなく、高校の先生方や保護者の方にも大きく成長した姿を見ていただけたと思います。自分のアイデアを、自信をもって発表していたことが印象的でした。

児童・生徒一人ひとりが自分の未来を描き、社会との接点を持つきっかけとして、アントレプレナーシップ教育は大きな可能性を秘めています。

アントレプレナーシップ教育は、目まぐるしく変化する社会の中で、こども達が必要とする学びも常に変化します。起業家のように考え、起業家のように行動する力は、先行きが不透明な不確実性の高い社会や環境を生き抜くために誰もが必要な力と考えていただけたら幸いです。

キッザニアで学ぶ、アントレプレナーシップの芽生え

今回のコラムでご紹介したように、アントレプレナーシップ教育では、自分が日々感じている困りごとに目を向けて、それを解決するための力を育んでいく学びといえるでしょう。そして、こども達一人ひとりが、自分の考えをもとに動き出し、まわりと関わりながら新しいものを生み出していく――そのような学びの姿勢こそ、これからの社会を生きる上で大切な「生きる力」だと考えられます。

また、こういったアントレプレナーシップ教育の第一歩として、本文ではアメリカで行われている「レモネード」の事例が紹介されています。このレモネード販売では、こども達は夏に需要のある商品を売ることで、お金を稼ぐことを体験します。シンプルながらも学びの多い取り組みですが、日本では、実践することは難しいのが現状です。こうした職業・社会体験を経験できる場としては、実はキッザニアも大きな可能性を持っています。こども達はさまざまな仕事にチャレンジし、働くことで「キッゾ」という専用通貨を得て、そのキッゾを銀行に預けることや買い物に使うことができます。この一連の体験を通して、社会や経済の仕組みを楽しみながら学ぶことができるのです。

こういった経済の仕組みを体験することは、アントレプレナーシップの第一歩といえるかもしれません。自分で選び、行動し、振り返る。その体験の繰り返しが、こども達にとっての「小さな意思決定」の練習となり、将来への自信にもつながっていきます。

日々、こども達と向き合う中で、「こども達がどんなふうに未来を歩んでいくのか」と思いを巡らせる瞬間があるのではないでしょうか。

そんな時、身近な体験や遊びの中に、学びの種がふっと顔を出すことがあります。

キッザニアのような場所が、そうした気づきのひとつになれば、幸いです。

資料ダウンロード

- 文部科学省 全国アントレプレナーシップ人材育成プログラム

- 文部科学省 アントレプレナーシップ教育の現状について

- 文部科学省 総合的な学習(探究)の時間

- 中小企業庁 Japan Entrepreneurship Allianceの発足を宣言します

- 『イノベーションと企業家精神――実践と原理』上田惇生 訳、ダイヤモンド社(1985年)

原著:Peter F. Drucker, Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles, 1985 - 中小企業白書 令和元年度(2019年度)

- 文部科学省 アントレプレナーシップ教育の現状について

- 内閣府 世界と伍するスタートアップ・エコシステム拠点都市の形成